Les recherches de Prisme 14-18 sont essentiellement concentrées sur les condamnés à mort/fusillés dans la zone des armées durant le conflit 14/18.

Or dans cet article, Prisme est sorti de ce cadre pour présenter un refus d’obéissance sur un territoire en état de guerre, motif d’inculpation somme toute très banal s'il ne concernait pas un officier, et pour lequel nous possédons la plaidoirie de l’avocat qui a défendu ce condamné grâce de l’aimable concours d’Arnaud Carobbi que nous remercions.

Les textes de plaidoiries d’avocats de militaires inculpés qui nous sont parvenus, sont rares, voire rarissimes. Les références au défenseur sont assez minimes dans les procédures de la justice militaire. On aperçoit le nom du défenseur en haut et à gauche de la page de garde du dossier de procédure, nom qu’on retrouve également sur la 2ème page du jugement où sa qualification au civil est parfois mentionnée, quelques fois sur les notes d’audience quand elles existent. Des listes de défenseurs existent parfois dans les archives de la justice militaire. Le nom du défenseur apparait également sur la citation à comparaître, mais ces quelques indications n’évoquent jamais le contenu des plaidoiries.

Sans tomber dans la biographie trop souvent usitée, frisant parfois le misérabilisme, qui ne traite jamais le cadre juridique de ces condamnations, qui n’évoque jamais les aspects essentiels de l’évolution de la justice militaire comme la suspension du recours en révision ou le renoncement du Président de la République à son droit de grâce, il nous a paru intéressant de présenter cette plaidoirie dans le cadre de cet article.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.

Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux quelle que soit leur apparence.

Ce dossier concerne un militaire dont le déroulement de « carrière » avait été, jusque-là, sans accroc, incorporé au 11e régiment d’infanterie le 28 juillet 1896 comme engagé volontaire pour 4 ans à la mairie de St Omer.

Caporal en mars 1897, sergent en septembre 1898, réengagé en mai 1900 pour 2 ans, il obtient le brevet de maître de gymnastique. Sergent-fourrier en septembre 1901, réengagé pour 3 ans en décembre 1901, ce militaire passe dans la réserve de l’armée d’active en juillet avec le certificat de bonne conduite accordé.

Maître de gymnastique dans la vie civile, il est nommé sous-lieutenant territorial et affecté au 121e régiment territorial d’infanterie en juin 1913.

Ce militaire, qui s’appelle Cloez Charles, a été rappelé à l’activité le 1er août 1914 comme tant d’autres. Arrivé au corps le 2 août 1914, il a été promu lieutenant en juin 1915 avant d’être transféré au 327e régiment d’infanterie en septembre 1916. Un parcours jusque-là sans accroc.

Cloez est cité à l’ordre de division le 23 septembre 1916 : A donné dans les derniers combats un bel exemple de courage et de dévouement en entraînant sa section à l’assaut des lignes allemandes sous un feu violent d’artillerie et de mitrailleuses, son capitaine étant tombé, a pris les plus judicieuses dispositions pour organiser la défense du terrain conquis. Il a reçu la croix de guerre et la médaille coloniale avec l’agrafe « Maroc ». Du 01/09/1914 au 08/08/1916, en campagne au Maroc, il a été félicité par le commandant de la subdivision de Fez pour son action : le 02/08/1915, à l’attaque du convoi, a entrainé son peloton avec beaucoup d’à-propos et d’énergie et collaboré efficacement à l’enlèvement des blessés restés sous le feu de l’ennemi.

Cloez a été promu capitaine à titre définitif en mai 1917. Son parcours sans tache va pourtant s’arrêter un an plus tard.

L’état signalétique et de services de Cloez montre qu’il était en France du 2 au 31 août 1914, au Maroc du 1er septembre 1914 au 8 août 1916 avant de revenir en métropole, à l’intérieur du 9 au 21 août 1916, puis aux armées où son unité participe à la bataille de la Somme, à l’attaque du plateau de Vauclerc, à la bataille des Flandres, à la défense du secteur de la Ville au Bois, enfin aux combats devant Montdidier du 30 mars au 4 mai 1918.

Néanmoins, Cloez ne semble pas être bien apprécié par sa hiérarchie :

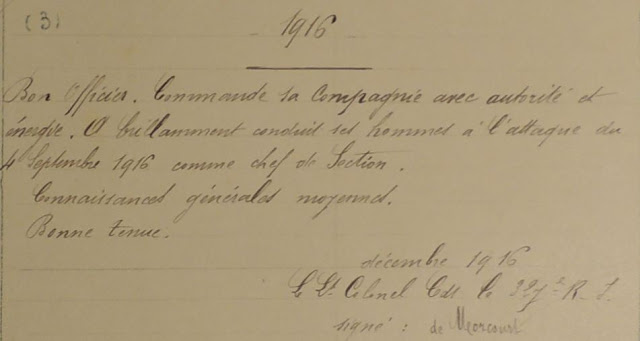

En décembre 1916, tout était encore dans les normes :

Mais en juin 1917, le ton change :

En décembre 1917, l’appréciation du nouveau chef de corps du 327e est sans appel :

En janvier 1918, dans son dossier, il est mentionné comme officier susceptible d’être proposé pour un renvoi à l’intérieur avec ce commentaire peu élogieux de son chef de corps : « n’a pas l’étoffe d’un capitaine de Cie d’active, moyens très limités, peu apte à commander. A fait la plus grande partie de la campagne dans un régiment territorial au Maroc. Pourrait y retourner sans inconvénient, y serait mieux à sa place ». Celui du colonel de l’infanterie divisionnaire n’est pas plus élogieux : cet officier ne rend pas de services au front, même au C.I.D. [Centre d’Instruction Divisionnaire]. Avis conforme à celui de son chef de corps. Quant à l’avis du général Messimy, il est sans appel : aucune autorité, aucune activité. Sera très à sa place au Maroc d’où il vient.

Le Centre d’Instruction Divisionnaire est souvent une « voie de garage » destinée aux personnes dont on veut se « débarrasser ».

Le 12 mai 1918, le chef de bataillon Chaumont, commandant le 5ème bataillon du 327e régiment d’infanterie, adressait un rapport au sujet d’une punition infligée au capitaine Cloez commandant la 19e Cie.

Je fis appeler le capitaine Cloez et lui dit : « vous allez reconnaître de suite avec votre aspirant le chantier sur lequel doit travailler votre compagnie demain ».

Il me répondit : « j’irai demain »

« non, allez-y de suite »

Le capitaine Cloez s’éloigna sans répondre. Quelques minutes après, il revint en disant : « je n’irai pas ». Le refus a eu lieu en présence du capitaine-adjudant-major Barbotte et de l’aspirant Lalmant de la 19e Cie. Le chef de bataillon Chaumont a infligé 8 jours d’arrêts simples au capitaine Cloez. Il demande qu’il soit traduit devant le conseil de guerre pour refus d’obéissance.

Le 11 mai, le chef de bataillon Péron, commandant provisoirement le 327e RI, soulignait : mais je sais qu’il [Cloez] n’a pas au régiment la réputation d’un officier modèle. L’enquête rapide que j’ai faite, démontre que les faits se sont passés comme ils sont exposés dans le rapport ci-dessus [celui du chef de bataillon Chaumont]. Le capitaine Cloez les reconnaît et n’a pu fournir que l’explication suivante : il a pris l’ordre du commandant Chaumont pour une brimade ; il considérait la mission comme terminée, l’aspirant Lalmant lui ayant déjà rendu compte de sa reconnaissance. Qu’importe, les faits sont là. J’inflige au capitaine Cloez une punition de quinze jours d’arrêts de rigueur, et je conclus à la traduction de cet officier en conseil de guerre pour refus d’obéissance.

----------------

Ce dossier concerne un militaire dont le déroulement de « carrière » avait été, jusque-là, sans accroc, incorporé au 11e régiment d’infanterie le 28 juillet 1896 comme engagé volontaire pour 4 ans à la mairie de St Omer.

Caporal en mars 1897, sergent en septembre 1898, réengagé en mai 1900 pour 2 ans, il obtient le brevet de maître de gymnastique. Sergent-fourrier en septembre 1901, réengagé pour 3 ans en décembre 1901, ce militaire passe dans la réserve de l’armée d’active en juillet avec le certificat de bonne conduite accordé.

Maître de gymnastique dans la vie civile, il est nommé sous-lieutenant territorial et affecté au 121e régiment territorial d’infanterie en juin 1913.

Ce militaire, qui s’appelle Cloez Charles, a été rappelé à l’activité le 1er août 1914 comme tant d’autres. Arrivé au corps le 2 août 1914, il a été promu lieutenant en juin 1915 avant d’être transféré au 327e régiment d’infanterie en septembre 1916. Un parcours jusque-là sans accroc.

Cloez est cité à l’ordre de division le 23 septembre 1916 : A donné dans les derniers combats un bel exemple de courage et de dévouement en entraînant sa section à l’assaut des lignes allemandes sous un feu violent d’artillerie et de mitrailleuses, son capitaine étant tombé, a pris les plus judicieuses dispositions pour organiser la défense du terrain conquis. Il a reçu la croix de guerre et la médaille coloniale avec l’agrafe « Maroc ». Du 01/09/1914 au 08/08/1916, en campagne au Maroc, il a été félicité par le commandant de la subdivision de Fez pour son action : le 02/08/1915, à l’attaque du convoi, a entrainé son peloton avec beaucoup d’à-propos et d’énergie et collaboré efficacement à l’enlèvement des blessés restés sous le feu de l’ennemi.

Cloez a été promu capitaine à titre définitif en mai 1917. Son parcours sans tache va pourtant s’arrêter un an plus tard.

L’état signalétique et de services de Cloez montre qu’il était en France du 2 au 31 août 1914, au Maroc du 1er septembre 1914 au 8 août 1916 avant de revenir en métropole, à l’intérieur du 9 au 21 août 1916, puis aux armées où son unité participe à la bataille de la Somme, à l’attaque du plateau de Vauclerc, à la bataille des Flandres, à la défense du secteur de la Ville au Bois, enfin aux combats devant Montdidier du 30 mars au 4 mai 1918.

Néanmoins, Cloez ne semble pas être bien apprécié par sa hiérarchie :

En décembre 1916, tout était encore dans les normes :

Mais en juin 1917, le ton change :

En décembre 1917, l’appréciation du nouveau chef de corps du 327e est sans appel :

En janvier 1918, dans son dossier, il est mentionné comme officier susceptible d’être proposé pour un renvoi à l’intérieur avec ce commentaire peu élogieux de son chef de corps : « n’a pas l’étoffe d’un capitaine de Cie d’active, moyens très limités, peu apte à commander. A fait la plus grande partie de la campagne dans un régiment territorial au Maroc. Pourrait y retourner sans inconvénient, y serait mieux à sa place ». Celui du colonel de l’infanterie divisionnaire n’est pas plus élogieux : cet officier ne rend pas de services au front, même au C.I.D. [Centre d’Instruction Divisionnaire]. Avis conforme à celui de son chef de corps. Quant à l’avis du général Messimy, il est sans appel : aucune autorité, aucune activité. Sera très à sa place au Maroc d’où il vient.

Le Centre d’Instruction Divisionnaire est souvent une « voie de garage » destinée aux personnes dont on veut se « débarrasser ».

Le 12 mai 1918, le chef de bataillon Chaumont, commandant le 5ème bataillon du 327e régiment d’infanterie, adressait un rapport au sujet d’une punition infligée au capitaine Cloez commandant la 19e Cie.

Je fis appeler le capitaine Cloez et lui dit : « vous allez reconnaître de suite avec votre aspirant le chantier sur lequel doit travailler votre compagnie demain ».

Il me répondit : « j’irai demain »

« non, allez-y de suite »

Le capitaine Cloez s’éloigna sans répondre. Quelques minutes après, il revint en disant : « je n’irai pas ». Le refus a eu lieu en présence du capitaine-adjudant-major Barbotte et de l’aspirant Lalmant de la 19e Cie. Le chef de bataillon Chaumont a infligé 8 jours d’arrêts simples au capitaine Cloez. Il demande qu’il soit traduit devant le conseil de guerre pour refus d’obéissance.

Le 11 mai, le chef de bataillon Péron, commandant provisoirement le 327e RI, soulignait : mais je sais qu’il [Cloez] n’a pas au régiment la réputation d’un officier modèle. L’enquête rapide que j’ai faite, démontre que les faits se sont passés comme ils sont exposés dans le rapport ci-dessus [celui du chef de bataillon Chaumont]. Le capitaine Cloez les reconnaît et n’a pu fournir que l’explication suivante : il a pris l’ordre du commandant Chaumont pour une brimade ; il considérait la mission comme terminée, l’aspirant Lalmant lui ayant déjà rendu compte de sa reconnaissance. Qu’importe, les faits sont là. J’inflige au capitaine Cloez une punition de quinze jours d’arrêts de rigueur, et je conclus à la traduction de cet officier en conseil de guerre pour refus d’obéissance.

La punition était augmentée et la demande de traduction en conseil de guerre acceptée. On ignore si cette sanction est due à un conflit latent entre officiers ou si c’est le refus de l’ordre lui-même, devant témoins et donc de l’autorité, qui a déclenché le processus, cet ordre émanant directement de la division, répercuté par écrit par le commandant Chaumont. Les faits ne sont pas d’une grande importance, le Lt-colonel commandant l’infanterie divisionnaire le reconnaît, en suggérant que cette affaire soit traitée par la voie disciplinaire.

Son statut d’officier n’a pas « protégé » Cloez d’une demande de traduction en conseil de guerre.

Le 13 mai, le chef de bataillon Péron, agissant en vertu des articles 85 et 86 du code de justice militaire comme officier de police judiciaire, recueillait les déclarations de Cloez après l’avoir informé qu’il était inculpé pour refus d’obéissance, puis celles des témoins des évènements. A l’issue de ces auditions, il adressa une plainte en conseil de guerre. Les pièces à l’appui de la procédure étaient le rapport du commandant Chaumont, le procès-verbal d’interrogatoire de l’inculpé, les procès-verbaux des déclarations des témoins, l’état signalétique et des services de l’inculpé et la copie conforme du feuillet de compagnie. Les témoins étaient le chef de bataillon Chaumont, le capitaine-adjudant-major Barbotte et l’aspirant Lalmant.

Le même jour, le général Messimy, commandant la 162e division d’infanterie, ordonnait qu’il soit informé contre le capitaine Cloez.

Le relevé n°1 de la cour d’appel de Douai montre que le casier judiciaire de Cloez est vierge. Le capitaine Cloez n’a jamais été blessé.

Le 15 mai, à 9 heures, le capitaine Chassaigne, commissaire-rapporteur près le conseil de guerre de la 162e division, procédait à l’interrogatoire de l’inculpé.

Que ce soit durant son interrogatoire par le chef de bataillon Péron ou par le commissaire-rapporteur, Cloez reconnaît les faits. Il se justifie par une mauvaise humeur due à son brusque réveil, et par l’insistance du commandant qu’il considère comme une brimade.

Une heure plus tard, le capitaine Chassaigne procédait à l’audition des témoins.

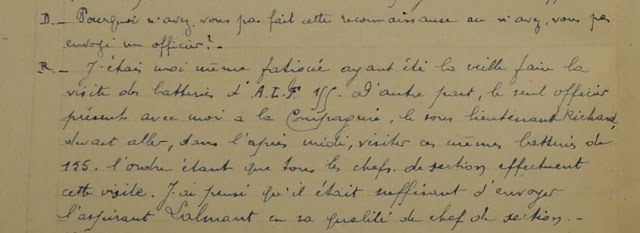

Extrait de la déposition du chef de bataillon Chaumont :

D- avez-vous quelque chose à ajouter ?

R- je n’ai aucune raison spéciale d’en vouloir au capitaine Cloez en dehors des questions de service et si je me suis cru obligé de donner une suite à cette affaire, c’est qu’elle avait eu lieu en présence d’un inférieur, l’aspirant Lalmant.

Extrait de la déposition du capitaine-adjudant-major Barbotte :

Les faits énoncés par le capitaine Barbotte sont conformes à ceux décrits dans le rapport du chef de bataillon Chaumont.

Extrait de la déposition de l’aspirant Lalmant :

Après avoir décrit la reconnaissance des travaux que le capitaine Cloez lui avait ordonnée de faire, l’aspirant présente les mêmes évènements décrits dans le rapport du chef de bataillon Chaumont.

Le 16 mai, le commissaire-rapporteur adressait son rapport au général Messimy en recommandant la traduction du capitaine Cloez devant le conseil de guerre.

Le même jour, le général Messimy ordonnait la mise en jugement du capitaine Cloez pour refus d’obéissance sur un territoire en état de guerre, et la convocation du conseil de guerre pour le 20 mai 1918 à 8h30.

Le général Messimy avait été ministre de la guerre du 13 juin au 26 août 1914 au sein du 1er gouvernement Viviani avant d’être remplacé par Alexandre Millerand.

Le 20 mai 1918, le conseil de guerre de la 162e division s’était réuni :

La composition de ce conseil de guerre est rarement rencontrée mais elle est conforme à l’article 33 du code de justice militaire, l’inculpé étant un capitaine.

A la demande de l’inculpé, c’est l’attaché d’intendance Gheerbrandt, qui assurait sa défense. Jehan Laurent Gheerbrandt était avocat à la Cour d’Appel de Paris depuis 1905, exempté en 1902, il s’était engagé le 2 août 1914 pour la durée de la guerre. Brigadier en décembre 1914, maréchal des logis en juin 1915 au 26e régiment d’artillerie, Gheerbrandt a été blessé en septembre 1915 avant d’être évacué, puis transféré après convalescence au COA. En janvier 1918, il était affecté comme attaché d’intendance de 2e classe à la 162e Division d’infanterie, ce qui correspond au grade de sous-lieutenant. Gheerbrandt était titulaire d’une citation à l’ordre de la division.

Le président du conseil de guerre ayant fait lire par le greffier, l’ordre de mise en jugement et de convocation, procéda à l’interrogatoire d’identité de l’accusé puis fit donner lecture du rapport du commissaire-rapporteur et des pièces du dossier. Après l’interrogatoire du prévenu et l’audition des témoins, le commissaire-rapporteur demanda dans ses réquisitions que : le sus nommé [Cloez] soit déclaré coupable de refus d’obéissance sur un territoire en état de guerre et qu’il soit fait application de l’article 218 alinéa 2 du code de justice militaire.

En aucun cas, le capitaine Cloez ne risquait la peine de mort car l’alinéa 2 de l’article 218 n’est sanctionné, pour un officier, que par la destitution. Il risquait le déshonneur car pour beaucoup d’officiers à cette époque, cette sanction équivalait presque à une mort.

Puis le président du conseil de guerre donna la parole au défenseur du capitaine Cloez, l’attaché d’intendance de 2ème classe Gheerbrandt :

C’est là l’image la plus saisissante peut-être de situations troublantes et énigmatiques où certains hommes se trouvent amenés inexorablement à quelque détour de cette vallée accidentée de l’existence.

Il semble que le chemin jusqu’alors lumineux de l’être choisi par la fatalité, s’évanouisse subitement dans l’horreur de la forêt antique, dont les réseaux inextricables de lianes et de ronces surgissent à chacun de ses pas pour l’entraver et le paralyser, dont l’ombre épaisse et glaciale s’abat sur son âme chancelante pour le frapper de stupeur. S’il se demande comment il en est venu là, sans que rien l’ait averti de ce changement étourdissant, s’il se recueille et cherche à s’orienter, il ne comprend pas. Il ne retrouve aucun vestige du chemin perdu. Il ne se rappelle pas avoir suivi un mauvais guide, au contraire ! L’anathème implacable de l’Ecriture retentit à ses oreilles « Vae soli » ! malheur à ceux qui sont seuls, à ceux qui n’ont pas un compagnon dont le cœur est sûr et l’épaule solide pour y trouver appui aux heures difficiles ! Et il entend encore dans le farouche murmure de la forêt de sombres menaces et d’incompréhensibles reproches, prélude orageux, angoissant, de quelque drame formidable de l’ombre qu’il pressent tout proche, et dont la certitude lui est donnée par ces mots du poème dantesque, soudain fulgurants dans les ténèbres.

O voi qui intrate, lascitate ogni speranza ?

O vous qui entrez, abandonnez ici l’espérance !

Eh bien, Messieurs, sous le voile de cette allégorie vous pouvez aujourd’hui, comme je l’ai fait quand ma désignation d’office m’a mis en présence du capitaine Cloez, retrouver les évènements même dont cet officier est le héros infortuné.

Au milieu de sa vie, à l’âge où le soleil de la jeunesse va décliner, alors que son chemin lui semblait clair et sûr, il a vu la forêt tragique s’épaissir autour de lui, il s’est reconnu cruellement seul, il n’a pas compris ce qu’il lui advenait, il a lu les mots fatidiques qui lui commandent d’abandonner toute espérance. Ces mots qui, le poème le dit plus loin, lui ouvrent toute grande la porte de l’Enfer.

Oui, l’Enfer, le terme n’est trop fort, l’enfer de l’existence où peut le jeter une condamnation implacable telle que la réclame avec tant de dureté Monsieur le Rapporteur ; une condamnation qui serait inique, ah inique, j’espère vous le démontrer.

Extrait de la déposition du capitaine-adjudant-major Barbotte :

Les faits énoncés par le capitaine Barbotte sont conformes à ceux décrits dans le rapport du chef de bataillon Chaumont.

Extrait de la déposition de l’aspirant Lalmant :

Après avoir décrit la reconnaissance des travaux que le capitaine Cloez lui avait ordonnée de faire, l’aspirant présente les mêmes évènements décrits dans le rapport du chef de bataillon Chaumont.

Le 16 mai, le commissaire-rapporteur adressait son rapport au général Messimy en recommandant la traduction du capitaine Cloez devant le conseil de guerre.

Le même jour, le général Messimy ordonnait la mise en jugement du capitaine Cloez pour refus d’obéissance sur un territoire en état de guerre, et la convocation du conseil de guerre pour le 20 mai 1918 à 8h30.

Le général Messimy avait été ministre de la guerre du 13 juin au 26 août 1914 au sein du 1er gouvernement Viviani avant d’être remplacé par Alexandre Millerand.

Le 20 mai 1918, le conseil de guerre de la 162e division s’était réuni :

La composition de ce conseil de guerre est rarement rencontrée mais elle est conforme à l’article 33 du code de justice militaire, l’inculpé étant un capitaine.

A la demande de l’inculpé, c’est l’attaché d’intendance Gheerbrandt, qui assurait sa défense. Jehan Laurent Gheerbrandt était avocat à la Cour d’Appel de Paris depuis 1905, exempté en 1902, il s’était engagé le 2 août 1914 pour la durée de la guerre. Brigadier en décembre 1914, maréchal des logis en juin 1915 au 26e régiment d’artillerie, Gheerbrandt a été blessé en septembre 1915 avant d’être évacué, puis transféré après convalescence au COA. En janvier 1918, il était affecté comme attaché d’intendance de 2e classe à la 162e Division d’infanterie, ce qui correspond au grade de sous-lieutenant. Gheerbrandt était titulaire d’une citation à l’ordre de la division.

Le président du conseil de guerre ayant fait lire par le greffier, l’ordre de mise en jugement et de convocation, procéda à l’interrogatoire d’identité de l’accusé puis fit donner lecture du rapport du commissaire-rapporteur et des pièces du dossier. Après l’interrogatoire du prévenu et l’audition des témoins, le commissaire-rapporteur demanda dans ses réquisitions que : le sus nommé [Cloez] soit déclaré coupable de refus d’obéissance sur un territoire en état de guerre et qu’il soit fait application de l’article 218 alinéa 2 du code de justice militaire.

En aucun cas, le capitaine Cloez ne risquait la peine de mort car l’alinéa 2 de l’article 218 n’est sanctionné, pour un officier, que par la destitution. Il risquait le déshonneur car pour beaucoup d’officiers à cette époque, cette sanction équivalait presque à une mort.

Puis le président du conseil de guerre donna la parole au défenseur du capitaine Cloez, l’attaché d’intendance de 2ème classe Gheerbrandt :

C’est là l’image la plus saisissante peut-être de situations troublantes et énigmatiques où certains hommes se trouvent amenés inexorablement à quelque détour de cette vallée accidentée de l’existence.

Il semble que le chemin jusqu’alors lumineux de l’être choisi par la fatalité, s’évanouisse subitement dans l’horreur de la forêt antique, dont les réseaux inextricables de lianes et de ronces surgissent à chacun de ses pas pour l’entraver et le paralyser, dont l’ombre épaisse et glaciale s’abat sur son âme chancelante pour le frapper de stupeur. S’il se demande comment il en est venu là, sans que rien l’ait averti de ce changement étourdissant, s’il se recueille et cherche à s’orienter, il ne comprend pas. Il ne retrouve aucun vestige du chemin perdu. Il ne se rappelle pas avoir suivi un mauvais guide, au contraire ! L’anathème implacable de l’Ecriture retentit à ses oreilles « Vae soli » ! malheur à ceux qui sont seuls, à ceux qui n’ont pas un compagnon dont le cœur est sûr et l’épaule solide pour y trouver appui aux heures difficiles ! Et il entend encore dans le farouche murmure de la forêt de sombres menaces et d’incompréhensibles reproches, prélude orageux, angoissant, de quelque drame formidable de l’ombre qu’il pressent tout proche, et dont la certitude lui est donnée par ces mots du poème dantesque, soudain fulgurants dans les ténèbres.

O voi qui intrate, lascitate ogni speranza ?

O vous qui entrez, abandonnez ici l’espérance !

Eh bien, Messieurs, sous le voile de cette allégorie vous pouvez aujourd’hui, comme je l’ai fait quand ma désignation d’office m’a mis en présence du capitaine Cloez, retrouver les évènements même dont cet officier est le héros infortuné.

Au milieu de sa vie, à l’âge où le soleil de la jeunesse va décliner, alors que son chemin lui semblait clair et sûr, il a vu la forêt tragique s’épaissir autour de lui, il s’est reconnu cruellement seul, il n’a pas compris ce qu’il lui advenait, il a lu les mots fatidiques qui lui commandent d’abandonner toute espérance. Ces mots qui, le poème le dit plus loin, lui ouvrent toute grande la porte de l’Enfer.

Oui, l’Enfer, le terme n’est trop fort, l’enfer de l’existence où peut le jeter une condamnation implacable telle que la réclame avec tant de dureté Monsieur le Rapporteur ; une condamnation qui serait inique, ah inique, j’espère vous le démontrer.

Et là, hélas, j’arrête l’analogie de la fiction dantesque, car je ne suis pas le divin Virgile qui se présente au voyageur égaré, le guide mélodieux et tout puissant devant lequel s’écartent sans effort tous les périls et toutes les ténèbres, le génie qui d’un coup d’aile ramène à la lumière du ciel le pèlerin douloureux ! Je ne suis qu’un modeste défenseur et je frémis de ne posséder pour déjouer la rude tragédie où se débat mon client, qu’une expérience interrompue par la guerre et l’amour de la vérité !

Mais pour la manifester, cette pure lumière, pour l’imposer à votre âme de juges impartiaux, de soldats épris d’honneur et de loyauté, j’ai du moins, sans négliger tous les tempéraments dont le code imposait à Monsieur le colonel président de me donner lecture, j’ai du moins tous les droits sacrés de la défense, et si je dois oublier qu’hier encore je portais la toge et pouvais m’écrier : « cedant arma togae » [que les armes cèdent à la toge], je m’en félicite hautement car j’acquiers plus de droits encore peut-être ; me voici en service commandé devant vous, j’ai un devoir à accomplir, une consigne à observer, je dois saisir toutes les armes loyales qui s’offrent à moi pour le bon combat, et comme le soldat de la légende, quand ce serait contre le Petit Caporal lui-même, je dois me dresser et crier à l’erreur : « Halte-là !, on ne passe pas » !

J’entends bien, il est vrai, l’accusation. Elle admet que la défense a quelque chose à dire, évidement, mais si peu ! Elle a pris le soin, dans un rapport d’une merveilleuse clarté en vérité, froid, rigoureux et tranchant à souhait, mais qui charge l’affaire comme un cothurne étroit, de lui circonscrire le terrain ! Elle redoute de voir les débats se porter sur un champ trop vaste où le fait perdrait ce qu’il lui parait comporter d’écrasant !

Ah, la grande clarté des horizons et des perspectives nuit n’est-ce pas, aux contours et à l’éclairage artificiel des faits, posés sur un premier plan en trompe-l’œil ! Mais malgré le souci avec lequel M. le Rapporteur, trahi cependant en cela par l’impression inévitablement dégagée des faits, apporte tout son talent à serrer uniquement la matérialité des faits, pour en faire bloc, et à tout écarter pour les glisser calmement, prestement sous le poids de l’article 218 du code de justice militaire.

Qu’est-ce que le fait peut comporter ici d’importance puisqu’il ne consiste pas un acte en soi, mais en un mot ! Un mot, Messieurs, un tout petit mot auquel le chef de l’inculpé d’abord s’il le reconnaît dans sa déposition, n’avait pas pensé donner suite, et puis dont le Rapporteur et lui ont voulu faire un acte, une désobéissance caractérisée ! Alors qu’il y a loin de la parole à l’acte, aussi loin que Tipperary !

Ah, je veux bien me montrer un matérialiste convaincu, laisser un moment ma conviction que le fait n’est rien sans l’âme qui le vivifie et lui prête un sens, mais alors, qu’on me guette en présence d’un fait, d’un acte irréfutable ! Pyrrhon [d’Elis] le fameux sceptique, qui n’était jamais sûr de rien, a été doté d’une bien belle épitaphe ; on lit sur son tombeau : Pyrrhon es-tu mort ? Je ne sais pas ! Ni le Rapporteur, qui lui, est peut-être trop assuré, me permettra-t-il, car je veux précisément, je suis ici pour cela, enterrer son rapport, de donner avec une variante une épigraphe du même genre à son réquisitoire : est-ce que le fait existe ? Je suis le seul à le savoir.

Je m’étais, en effet, toujours persuadé que pour se trouver en présence d’un refus d’obéissance net, indiscutable, il fallait quelque chose de tangible absolument. Ici, je ne vois, je n’entends que des mots. On déclare que le capitaine a répondu « non » à l’ordre du commandant et ce non, il sonne avec toute la force de la trompette du jugement des morts, il couvre tous les bruits de la terre. Ah, pardon ! Je me trompe, il se renforce de tous les mauvais bruits qui courent sur le compte de l’inculpé ! Mais enfin, mettons lui une sourdine, un peu, à ce « non » retentissant, pour écouter ce qui vient après, et pour examiner si d’hasard, à force de l’enfler, on pourrait voir en lui un fait, et non un simple son, malencontreux, malsonnant si l’on veut, mais enfin simple bruit creux d’une coquille vide !

A-t-on attendu de voir si malgré ce « non », le capitaine allait ou n’allait pas là où le commandant lui ordonnait de se rendre ? Rien de semblable n’a été apporté aux débats, ni même insinué. Oh, si le commandant était revenu plus tard interroger le capitaine ou s’était rendu lui-même sur le chantier pour constater que le capitaine, ne venant pas, avait désobéi. M. le Rapporteur aurait pu nous mettre en face d’un fait flagrant mais encore une fois, rien de tel.

Je n’accepte donc pas comme évidente la matérialité du fait, et je me refuse à suivre l’accusation lorsqu’elle entend un refus effectif d’obéissance dans ce « non ». J’ai trop vu au surplus, dans ma carrière d’avocat comme dans ma carrière de soldat, accomplir l’instant d’après ce qu’un mot semblait bien avoir délibérément accompli pour prendre un mot pour un fait, et mon dieu, convenons-en tous, nous avons vu bien souvent le contre-ordre succéder si vite à l’ordre, que oui ou non n’y faisaient rien !

D’autre part, je croyais que le refus d’obéissance n’est pas constaté dès l’instant seulement que l’inférieur a répondu non au supérieur ? Est-ce que le supérieur ne doit pas réitérer son ordre, au moins trois fois, et avertir le récalcitrant des conséquences du refus ? Je laisse sans insister à votre conscience de juges, Messieurs, de décider s’il faut adopter sans ces formes sacramentelles, et à la hâte, un refus de l’inférieur pour en faire l’objet d’un rapport immédiat avec demande de traduction en conseil de guerre. Et je continue à examiner avec M. le Rapporteur cette matérialité du fait, en reprenant maintenant tous les termes du refus.

Il ressort rigoureusement des dépositions des témoins à charge, et de celles qu’ils ont répétées, ou rectifiées comme le capitaine Barbotte, à l’audience, dépositions concordantes sur ce point, que le capitaine n’a tout d’abord pas refusé d’aller faire la reconnaissance, mais qu’il a dit : j’irai demain, à quoi le commandant a répliqué : « allez-y de suite » et le capitaine a fait demi-tour sans répondre, donnant ainsi au commandant, qui en convient, l’impression qu’il allait être obéi. Ah, qu’il me soit permis de penser que le commandant eût alors écouté une habile inspiration de sa vivacité ordinaire, s’il était parti de son côté, car de deux choses l’une, ou le capitaine n’eût pas obéi et alors le fait eût été patent, ou le capitaine eût obéi et alors il ne serait pas ici.

J’entends bien, il est vrai, l’accusation. Elle admet que la défense a quelque chose à dire, évidement, mais si peu ! Elle a pris le soin, dans un rapport d’une merveilleuse clarté en vérité, froid, rigoureux et tranchant à souhait, mais qui charge l’affaire comme un cothurne étroit, de lui circonscrire le terrain ! Elle redoute de voir les débats se porter sur un champ trop vaste où le fait perdrait ce qu’il lui parait comporter d’écrasant !

Ah, la grande clarté des horizons et des perspectives nuit n’est-ce pas, aux contours et à l’éclairage artificiel des faits, posés sur un premier plan en trompe-l’œil ! Mais malgré le souci avec lequel M. le Rapporteur, trahi cependant en cela par l’impression inévitablement dégagée des faits, apporte tout son talent à serrer uniquement la matérialité des faits, pour en faire bloc, et à tout écarter pour les glisser calmement, prestement sous le poids de l’article 218 du code de justice militaire.

Qu’est-ce que le fait peut comporter ici d’importance puisqu’il ne consiste pas un acte en soi, mais en un mot ! Un mot, Messieurs, un tout petit mot auquel le chef de l’inculpé d’abord s’il le reconnaît dans sa déposition, n’avait pas pensé donner suite, et puis dont le Rapporteur et lui ont voulu faire un acte, une désobéissance caractérisée ! Alors qu’il y a loin de la parole à l’acte, aussi loin que Tipperary !

Ah, je veux bien me montrer un matérialiste convaincu, laisser un moment ma conviction que le fait n’est rien sans l’âme qui le vivifie et lui prête un sens, mais alors, qu’on me guette en présence d’un fait, d’un acte irréfutable ! Pyrrhon [d’Elis] le fameux sceptique, qui n’était jamais sûr de rien, a été doté d’une bien belle épitaphe ; on lit sur son tombeau : Pyrrhon es-tu mort ? Je ne sais pas ! Ni le Rapporteur, qui lui, est peut-être trop assuré, me permettra-t-il, car je veux précisément, je suis ici pour cela, enterrer son rapport, de donner avec une variante une épigraphe du même genre à son réquisitoire : est-ce que le fait existe ? Je suis le seul à le savoir.

Je m’étais, en effet, toujours persuadé que pour se trouver en présence d’un refus d’obéissance net, indiscutable, il fallait quelque chose de tangible absolument. Ici, je ne vois, je n’entends que des mots. On déclare que le capitaine a répondu « non » à l’ordre du commandant et ce non, il sonne avec toute la force de la trompette du jugement des morts, il couvre tous les bruits de la terre. Ah, pardon ! Je me trompe, il se renforce de tous les mauvais bruits qui courent sur le compte de l’inculpé ! Mais enfin, mettons lui une sourdine, un peu, à ce « non » retentissant, pour écouter ce qui vient après, et pour examiner si d’hasard, à force de l’enfler, on pourrait voir en lui un fait, et non un simple son, malencontreux, malsonnant si l’on veut, mais enfin simple bruit creux d’une coquille vide !

A-t-on attendu de voir si malgré ce « non », le capitaine allait ou n’allait pas là où le commandant lui ordonnait de se rendre ? Rien de semblable n’a été apporté aux débats, ni même insinué. Oh, si le commandant était revenu plus tard interroger le capitaine ou s’était rendu lui-même sur le chantier pour constater que le capitaine, ne venant pas, avait désobéi. M. le Rapporteur aurait pu nous mettre en face d’un fait flagrant mais encore une fois, rien de tel.

Je n’accepte donc pas comme évidente la matérialité du fait, et je me refuse à suivre l’accusation lorsqu’elle entend un refus effectif d’obéissance dans ce « non ». J’ai trop vu au surplus, dans ma carrière d’avocat comme dans ma carrière de soldat, accomplir l’instant d’après ce qu’un mot semblait bien avoir délibérément accompli pour prendre un mot pour un fait, et mon dieu, convenons-en tous, nous avons vu bien souvent le contre-ordre succéder si vite à l’ordre, que oui ou non n’y faisaient rien !

D’autre part, je croyais que le refus d’obéissance n’est pas constaté dès l’instant seulement que l’inférieur a répondu non au supérieur ? Est-ce que le supérieur ne doit pas réitérer son ordre, au moins trois fois, et avertir le récalcitrant des conséquences du refus ? Je laisse sans insister à votre conscience de juges, Messieurs, de décider s’il faut adopter sans ces formes sacramentelles, et à la hâte, un refus de l’inférieur pour en faire l’objet d’un rapport immédiat avec demande de traduction en conseil de guerre. Et je continue à examiner avec M. le Rapporteur cette matérialité du fait, en reprenant maintenant tous les termes du refus.

Il ressort rigoureusement des dépositions des témoins à charge, et de celles qu’ils ont répétées, ou rectifiées comme le capitaine Barbotte, à l’audience, dépositions concordantes sur ce point, que le capitaine n’a tout d’abord pas refusé d’aller faire la reconnaissance, mais qu’il a dit : j’irai demain, à quoi le commandant a répliqué : « allez-y de suite » et le capitaine a fait demi-tour sans répondre, donnant ainsi au commandant, qui en convient, l’impression qu’il allait être obéi. Ah, qu’il me soit permis de penser que le commandant eût alors écouté une habile inspiration de sa vivacité ordinaire, s’il était parti de son côté, car de deux choses l’une, ou le capitaine n’eût pas obéi et alors le fait eût été patent, ou le capitaine eût obéi et alors il ne serait pas ici.

C’est ce qui serait arrivé, si le commandant étant resté, le capitaine n’avait pas suivi lui, une inspiration, hélas malheureuse. L’aspirant lui ayant rendu compte que la Cie désignée pour l’ouvrage Le Blanc était envoyée à l’ouvrage Le Vert avec une autre Cie désignée pour l’ouvrage Le Blanc, il est revenu, n’y voyant plus que du noir, poser la question....de couleur, à son supérieur. Lequel peut-être aussi ne percevant plus très nettement la couleur de l’affaire, s’est énervé et lui a répondu : c’est indépendant de la question ! (ce qui entre parenthèses était bien inexact !) Allez reconnaître. « Je n’en vois l’utilité puisque l’aspirant en revient » réplique le capitaine qui alors, à une nouvelle objurgation, répond : « non, je n’irai pas ! » et alors c’est ici qu’il convient de la serrer, la matérialité des faits, car c’est ici seulement qu’il y aurait désobéissance, que le terme de refus prendrait le sens et la valeur d’un fait. Or, le fait ne s’accomplit pas, remarquez-le bien, il n’y a que la parole, et le capitaine n’a pas eu le temps de passer du mot au fait ; il a l’intention de se rendre le lendemain sur le chantier comme il l’a dit au début, ou bien même il va se raviser, dominer son mouvement d’humeur et exécuter l’ordre quand brusquement, et sur un ton éclatant, le commandant s’écrie : « rentrez chez vous, et considérez-vous comme puni ! » Dès lors, comment le capitaine peut-il être considéré comme ayant réellement, mûrement si je puis dire, refusé d’accomplir sa reconnaissance ? Il n’a même pas eu le temps de s’aviser qu’il a dit : « non » à un ordre, et qu’il peut d’ailleurs, tout en ayant dit « non », l’accomplir, supprimant ainsi dans le principe toute possibilité d’accusation de refus d’obéissance, qu’il reçoit déjà un 2ème ordre, et si à celui-là, il n’obéit pas, il va nécessairement se placer dans une situation grave !

Eh bien, Messieurs, la matérialité des faits, la voilà, toute nue, dépouillée de toutes considérations ou circonstances que l’accusation veut accessoires. Il en ressort une éclatante vérité, c’est que le temps moral d’un refus n’a pas existé, qu’il n’y a pas eu en fait un refus d’obéissance, il n’y a eu qu’une parole plus rapide que la volonté elle-même, un mot, suivi immédiatement d’un ordre nouveau, ordre immédiatement obéi.

Dans ces conditions, vous ne pouvez pas à la question : l’inculpé est-il coupable de refus d’obéissance sur un territoire en état de guerre ?, répondre par l’affirmative, si vous ne considérez que le fait en lui-même, fait inexistant en réalité, fait non accompli, puisque le mot à peine prononcé, la chose n’a pas suivi. Je dirai plus, n’a pu suivre de par la volonté même de celui qui a donné l’ordre, mais l’a tout de suite annihilé par un 2ème ordre plus impérieux, abusif même puisque le règlement impose des formes pour la punition des officiers !

Que vous dit au surplus le texte même de l’article 218 et la loi de 1857 alinéa 2 : si, hors le cas prévu par l’alinéa précédent, la désobéissance a eu lieu sur un territoire en état de guerre etc..., remarquez bien le terme « la désobéissance », c’est à dessein que le législateur l’a employé, il ne répète pas l’expression : « refus d’obéir », du paragraphe précédent qui vise le cas excessivement grave du militaire commandé pour marcher contre l’ennemi ou pour tout autre service ordonné en présence de l’ennemi.

Dans le 1er cas, un seul mot de refus suffit, car il s’agit, n’est-ce pas, d’obéir sans tergiverser. Dans le 2ème cas, il y a adoucissement de peine, parce que cela devient moins grave, et seulement s’il y a désobéissance, c'est-à-dire non pas seulement refus, mais désobéissance effective, inaction pour mieux dire, opposée à un ordre reçu. Le législateur n’a pas voulu que le mot seul emportât la peine, car les sanctions disciplinaires y suffisaient et c’est seulement en cas de désobéissance réelle, éprouvée, constatée, traduite par un fait, qu’il a entendu placer le délinquant sous la rigueur de la loi.

Eh bien, Messieurs, la matérialité des faits, la voilà, toute nue, dépouillée de toutes considérations ou circonstances que l’accusation veut accessoires. Il en ressort une éclatante vérité, c’est que le temps moral d’un refus n’a pas existé, qu’il n’y a pas eu en fait un refus d’obéissance, il n’y a eu qu’une parole plus rapide que la volonté elle-même, un mot, suivi immédiatement d’un ordre nouveau, ordre immédiatement obéi.

Dans ces conditions, vous ne pouvez pas à la question : l’inculpé est-il coupable de refus d’obéissance sur un territoire en état de guerre ?, répondre par l’affirmative, si vous ne considérez que le fait en lui-même, fait inexistant en réalité, fait non accompli, puisque le mot à peine prononcé, la chose n’a pas suivi. Je dirai plus, n’a pu suivre de par la volonté même de celui qui a donné l’ordre, mais l’a tout de suite annihilé par un 2ème ordre plus impérieux, abusif même puisque le règlement impose des formes pour la punition des officiers !

Que vous dit au surplus le texte même de l’article 218 et la loi de 1857 alinéa 2 : si, hors le cas prévu par l’alinéa précédent, la désobéissance a eu lieu sur un territoire en état de guerre etc..., remarquez bien le terme « la désobéissance », c’est à dessein que le législateur l’a employé, il ne répète pas l’expression : « refus d’obéir », du paragraphe précédent qui vise le cas excessivement grave du militaire commandé pour marcher contre l’ennemi ou pour tout autre service ordonné en présence de l’ennemi.

Dans le 1er cas, un seul mot de refus suffit, car il s’agit, n’est-ce pas, d’obéir sans tergiverser. Dans le 2ème cas, il y a adoucissement de peine, parce que cela devient moins grave, et seulement s’il y a désobéissance, c'est-à-dire non pas seulement refus, mais désobéissance effective, inaction pour mieux dire, opposée à un ordre reçu. Le législateur n’a pas voulu que le mot seul emportât la peine, car les sanctions disciplinaires y suffisaient et c’est seulement en cas de désobéissance réelle, éprouvée, constatée, traduite par un fait, qu’il a entendu placer le délinquant sous la rigueur de la loi.

C’est ce qui ressort avec évidence des considérations de l’exposé des motifs que formulait le rapporteur de la loi avant le vote ! Malgré sa rigueur, le code militaire n’a jamais eu pour but de justifier le vieil adage latin : summun jus, summa injuria [vieil adage attribué à Cicéron qui peut se traduire par : l’application excessive du droit conduit à l’injustice].

Or, encore une fois, le capitaine n’a pas désobéi en fait au commandant ; celui-ci peut l’accuser d’avoir répondu qu’il n’obéirait pas, mais non d’avoir en réalité désobéi.

Je ne veux pas, après cela discuter l’ordre, et notamment le point de savoir si, comme M. le Rapporteur l’affirme, il y a eu ordre donné pour les besoins du service. Je me contenterai de faire remarquer que le véritable ordre donné pour les besoins du service était celui qui impliquait la reconnaissance du chantier, le premier ordre donné d’après les instructions de la division d’infanterie.

Cet ordre là, a bien été exécuté.

Le capitaine ne pouvant désigner son lieutenant, en reconnaissance commandée aux 155L [canons], a envoyé un aspirant, étant lui-même très fatigué. Il y a eu inexécution de l’ordre à la lettre, peut-on dire, puisqu’il fallait un officier mais dans l’esprit, il y a eu exécution absolue. Un aspirant n’est pas nominativement un officier, soit, mais moralement, il est bien un officier, sans jouer sur les mots, nous savons tous qu’il touche de près au grade. Je sors de l’artillerie, tous les aspirants y étaient considérés comme de jeunes camarades officiers, des officiers en puissance. Il ne viendra à l’esprit de personne de les assimiler à des adjudants !

Donc, le capitaine avait satisfait à ce qu’on lui avait demandé.

J’entends bien, on n’insiste pas sur ce point, il serait insoutenable, il n’a aucun caractère sérieux, on veut qu’il y ait eu désobéissance à l’ordre, au 2ème ordre donné par le commandant au capitaine d’aller lui-même reconnaître, et c’est cet ordre qu’on prétendrait donné pour les besoins du service ? Ah, non, non, dans cet état de la question, il n’y a plus qu’un acte d’autorité personnelle de commandant au capitaine, de supérieur à inférieur soit, mais enfin, il y a eu dans ces conditions une question d’espèce toute personnelle.

Et voilà justement qui est le point capital de toute l’affaire, parce que, n’en déplaise au matérialisme convaincu de M. le Rapporteur, les faits ne sont rien. Je l’ai dit tout en cherchant de bonne foi le fait, l’âme qui les vivifie est tout, et elle se découvre d’elle-même, vous le voyez, lorsque la discussion serrée, la logique ou raisonnement, je devrais dire la dissection des faits, écarte l’apparence superficielle et met à nu la réalité profonde.

Il n’y a pas là une excuse d’inculpé, une argutie d’avocat, je me flatte que vous le reconnaitrez, la vérité a jailli d’elle-même : le commandant a fait une affaire personnelle d’obtenir du capitaine son obéissance, et dès lors qu’il en faisait une affaire d’homme à homme, il le mettait bien dans le cas de se croire recherché dans sa personne, surtout si l’on considère toutes circonstances de nature à aggraver cette impression dans l’esprit du capitaine encore mal éveillé, et aussi peu dans son assiette que son supérieur.

D’ailleurs, repassons rapidement la scène une fois encore, et cette fois pour en dégager la psychologie. Le commandant vient d’interroger l’aspirant ; celui-ci déclare dans sa déposition : « le commandant m’a demandé des détails sur les travaux » donc il a pu se rendre compte, car il a eu tous les détails qu’il pouvait désirer, que l’ordre était exécuté et bien exécuté, question de grade de l’exécutant mise à part. Cependant, il envoie chercher la capitaine ; celui-ci arrive sortant d’un sommeil brusquement coupé par le capitaine Barbotte, déjà venu le mettre sur la sellette pour le même motif.

En passant, je prendrai le temps de m’étonner de la doctorale assurance de l’accusation quant à l’état de l’inculpé, bien éveillé, dit-elle. Je ne suis pas si sûr que cela, quant à moi, que le capitaine soit maintenant encore bien réveillé, car je suis certain qu’il vit un bien mauvais rêve ! Mais M. le Rapporteur sait pourtant bien ce que c’est que ces siestes prostrées de fantassins éreintés, ces sommes souvent agités, lourds, d’où l’on sort la tête pesante, la digestion embarrassée et l’esprit obscurci ? Ce n’est pas tout de suite, même éveillé, qu’on a repris la pleine conscience de soi-même !

Le capitaine arrive donc devant son chef qui, à brûle-pourpoint, lui ordonne d’aller reconnaître lui-même, sans lui donner le temps de comprendre au juste ce qui se passe ! « Mais je ne vois pas l’utilité de recommencer cette reconnaissance » répond-t-il avec quelque apparence de raison, puisque le commandant ne lui faisait même pas toucher du doigt le grief qu’il avait contre lui, et que tout eût été mis au point en quelques mots par exemple : « vous devez faire la reconnaissance vous-même, elle nécessite un officier, le commandant de Cie lui-même, elle a été mal faite, etc.

Se borner à intimer l’ordre au capitaine de se rendre sur le chantier, c’est envoyer rechercher par Pierre, passez-moi la comparaison vulgaire, le seau d’eau que Paul a rapporté. C’est en somme exercer son autorité dans le vide, sans ce mobile sacré qui est la base de toute autorité : le bien du service. Cependant, le capitaine fait demi-tour sans répondre et revient presque instantanément demander des précisions, demande qui dénote que son esprit n’est pas encore bien dégagée des vapeurs de la sieste interrompue et en tout cas, qu’il cherche à comprendre, qu’il y met de la bonne volonté. Le commandant refuse toute explication et lui renouvelle, sur le ton le plus énervé, l’ordre d’aller lui-même sur le chantier, et alors, le capitaine, dépose l’aspirant Lalmant, répondit une fois encore, qu’il n’en voyait pas l’utilité puisque j’y avais été !

Agissant de sang-froid, le commandant n’eût à ce moment, pas manqué de comprendre qu’avec une fermeté qui n’excluait pas la douceur et l’à-propos, une nouvelle insistance de sa part ne lui eût pas attiré une négation quasi-inconsciente. La valeur même du commandant, quelle que soit la brusquerie, la sécheresse attestée par les témoins, de son caractère, interdit de penser qu’il ignore cet aphorisme de l’art de commander, que l’entêtement appelle l’entêtement, et cet autre, qu’il convient à tout prix d’éviter de mettre l’inférieur dans le cas de se croire personnellement mis en cause.

Dans ces conditions, le capitaine l’a dit, il s’est cru brimé, devant cette insistance toute sèche. J’emploie le mot à dessein puisque les témoins ont reconnu la sécheresse habituelle de manières du commandant. Et sans m’appesantir sur les façons d’être du commandant à son égard, il ressort des déclarations des témoins à décharge qui ont confirmé celles du capitaine, que ce dernier a pu, à tort ou à raison, mais enfin a pu ressentir en maintes circonstances ces petits coups d’épingle dont la répétition élargit une plaie secrète au cœur : ordres trop précis, sans initiative possible (contrairement au règlement qui prescrit d’en laisser une forte part à l’officier), surveillance excessive de l’exécution de ces ordres, réponses brusques sans aménité, ni bienveillance à des demandes justes comme celle adressée à Révillon (dans l’Aisne) au commandant par le capitaine pour obtenir son adjudant auquel il tenait, refus d’une insignifiante permission en secteur, etc..

Maintenant si nous passons aux circonstances, toutes extérieurs, elles ont une importance si évidente qu’il est inutile de s’y tenir longtemps.

C’est au milieu de la rue que la scène s’est passée en présence des hommes qui stationnaient sur les portes du cantonnement, en face ou presque de la fenêtre ouverte du bureau de la Cie du capitaine, en présence d’un égal, le capitaine Barbotte, d’un inférieur, l’aspirant Lalmant et c’est la déposition du capitaine Barbotte qui l’avoue, sur un ton qui s’est élevé des deux côtés, alors qu’il appartient au chef de rester le plus calme.

Je le proclame hautement, toutes ces circonstances tant extérieures que morales, quand bien même vous n’admettriez pas qu’il n’y a pas eu, selon ma thèse, d’acte de désobéissance caractérisé, ces circonstances ne sont pas atténuantes, mais absolutoires. Elles n’ont pas placé un officier dans le cas de refus d’obéissance, répété, opposé, sciemment, volontairement, à un ordre donné dans la pleine sérénité d’une autorité qui s’affirme pour le bien du service, elles ne relèvent pas du conseil de guerre, elles appellent purement et simplement une solution disciplinaire.

C’est ce qu’a très bien compris, avec une sureté de vues, une rectitude de jugement qui lui font le plus grand honneur, M. le Colonel Arth, commandant provisoirement l’Infanterie Divisionnaire 162, lorsqu’il a ainsi exprimé son avis : « il y a d’autre part, lieu de tenir compte de ce que la reconnaissance avait été exécutée. Il semble que l’affaire pouvait être traitée par voie disciplinaire et que le capitaine Cloez pouvait comme conséquence d’une sanction sévère, être changé de corps ».

Voilà, Messieurs, l’avis fondé en droit et en fait, d’un chef habitué à juger, à appliquer le règlement et la loi, puisqu’il a été président de conseil de guerre.

C’est à son exemple que vous déciderez sans hésitation, lorsque je vous aurai au surplus montré comment cette scène est venue éclater en coup de foudre, après que l’orage s’est lentement, sourdement amassé sur la tête de l’inculpé.

Oh, je ne prétends pas me servir de certaines apparences des faits pour dire qu’on cherchait à prendre le capitaine en faute, je ne veux pas trouver singulier que le capitaine Barbotte se soit rendu chez le capitaine Cloez pour s’assurer que l’ordre était exécuté, tandis que de son côté le commandant Chaumont se rendait directement à la 19ème Cie pour savoir, ce sont ses propres paroles, quelle était la Cie qui avait envoyé un aspirant ; je ne veux pas trouver étrange que le commandant n’ait pas fait appeler en particulier le capitaine, ce qui se doit entre certains gradés, pour l’interroger, l’admonester, le punir même ! Et je me contenterai de relever cette déclaration, par trop surprenante du commandant, que s’il s’est cru obliger de donner une suite à cette affaire dont l’importance, donc, lui semble minime ! c’est qu’elle avait eu lieu en présence d’un inférieur, l’aspirant Lalmant ; car enfin, Messieurs, si la scène a eu lieu en présence de l’aspirant, c’est que le commandant l’a bien voulu ! Je n’accepterai pas davantage que l’accusation fasse endosser le scandale au capitaine, qui n’a pas été le seul, le capitaine Barbotte l’a reconnu, à élever la voix, et qui a justement cru à une brimade devant le manque conscient de tous égards de son chef, appelé au milieu de la rue, en présence de son bureau, de ses soldats, commandé de la façon que l’on emploie vis-à-vis du dernier soldat de 2ème classe, sur le ton le plus agressif, et finalement puni à voix claironnante !

Non, les choses s’avèrent suffisamment par elles-mêmes grossies avec exagération pour qu’il soit vain de s’arrêter sur le point de savoir s’il fallait un incident, s’il a été préparé, trouvé et mené avec toute la précipitation voulue, de façon que l’inculpé y tombe avec une candeur qui justifierait l’appréciation portée sur ses qualités moyennes d’intelligence.

Je dis hautement ceci ; c’est que le capitaine souffrait d’une mauvaise presse depuis un certain temps, que tout tournait à son désavantage, que peu à peu on l’a découragé, annihilé, diminué d’autorité vis-à-vis de ses hommes et que comme, malgré tout, on ne pouvait élever contre lui un grief substantiel, le tremplin s’est trouvé tout dressé pour qu’au jour de malheur où du choc de quelques paroles énervées de part et d’autre a jailli un prétexte, un incident en soi minime ait pu rebondir en une accusation écrasante !

Quoi ! Pleure du fond de l’âme cet homme arrivé à la maturité pendant la guerre, j’ai démérité de mon pays ? Les galons que j’ai conquis au péril de ma vie, l’épée que je porte au côté, la croix où brille une étoile de vermeil gagnée pour fait de guerre, tout ce qui fait mon honneur est menacé de flétrissure ! Et qu’ai-je donc fait, mon Dieu, pour en arriver là ! Je n’étais pas un homme de guerre, j’étais un simple citoyen qui s’est jeté de tout son cœur à la défense de son pays, pour donner l’exemple à la jeunesse que j’avais formée, préparée à la guerre ! On m’avait envoyé au Maroc, et j’ai fait demandes sur demandes pour être affecté au front français, je n’ai eu de cesse que je l’obtienne, et voilà que la croix de la légion d’honneur que j’allais y gagner, pour laquelle je suis proposé, va se changer en une lourde croix, sous laquelle je cheminerai courbé toute ma vie, repoussé de toute carrière, le front baissé même devant ma femme et mon enfant !

Cette angoisse atroce, Messieurs, cette humiliation souveraine infligée pour une seconde de demi-sommeil, d’incompréhension, d’énervement, pour une faute soit, mais pour un crime, non, ah non !

Analyser, enfin, les notes de cet officier dont on veut faire un grand coupable sans tenir aucun compte, à la demande de l’accusation, d’un réquisitoire impitoyable, de ses antécédents, vous le devez, analysez ses états de service, que trouvez-vous partout jusqu’à ce jour : du mérite, de l’honneur, de la bravoure !

1-notes de professeur d’éducation physique : citation et félicitations au journal officiel

2-notes : citation à la décision du général commandant en chef au Maroc, citation à l’ordre de la 55ème Division d’infanterie

3-notes de la 162ème Division d’infanterie.

Et soudain voilà que le vent tourne.

Notes du Lt Colonel commandant le 327e RI.

Que s‘est-il donc passé pour que, si ces notes décèlent tout de même un caractère de rigueur qui les rend suspectes, quant à leur stricte équité, il semble qu’on en puisse déduire à l’actif du capitaine moins d’allant, de mordant, d’entrain ?

Nous allons le voir, mais d’abord, Messieurs, en me plaçant au seul point de vue de la défense qui m’incombe, laissez-moi prendre la liberté de m’étonner que des chefs puissent se trouver pour reconnaître inapte au commandement d’une Cie, un capitaine qu’ils y maintiennent cependant !Laissez-moi m’étonner que placé plus tard au Centre d’Instruction Divisionnaire comme pour le prévenir d’une disgrâce imminente, le capitaine soit derechef replacé au commandement d’une Cie ! N’y a-t-il pas là, Messieurs, une responsabilité de nature à vous donner à réfléchir, pour n’appuyer pas davantage ? Et au surplus, ces notes, que disent-elles au point de vue courage, activité militaire ? Confirment-elles l’opinion à peine déguisée du commandant sous cette formule que « le capitaine ne sortait pas volontiers de son PC » ? Non, mille fois non, elles ne comportent pas un éloge, puisqu’elles se bornent à constater « qu’il n’y a rien à dire sur la conduite du capitaine à l’action du ...1917 », mais il est des cas, vous le savez, où c’est un éloge qu’une constatation pure et simple de ce genre !

Et s’il faut admettre une diminution quelconque dans l’allant, l’enthousiasme même, manifestés dans sa tâche quotidienne par le capitaine, ne serait-ce pas une légèreté ici où nous devons tout peser, tout examiner, que de négliger ce grave accident, confirmé par les témoins comme de ses chefs, cette chute de tout un étage sur la tête survenue un peu avant sa défaveur, plongeant le capitaine trois jours dans un demi délire lui occasionnant parfois de grandes dépressions cérébrales, de l’amnésie constatée aussi ? Quelque engourdissement d’esprit n’en est pas résulté, quelque ressort secret des facultés morales ne s’est-il pas brisé en lui ?

Je le crois, et nul ici n’a pu dire qu’il n’y croyait pas. La moindre charité commandait donc des ménagements en conséquence, et de placer l’officier ainsi atteint dans sa position qui lui permit de se reprendre, de se refaire...mais, hélas, combien rencontre-t-on de bons samaritains sur la route !

Ah, Messieurs, je ne voudrais pas terminer sur cette philosophie amère. Et je n’ai pas tout dit, je le sens bien, pour soutenir la cause qui m’est confiée, que je voudrais savoir mieux défendre ! Mais enfin, je ne puis croire qu’il soit nécessaire de vous éclairer davantage ! La loi, je vous l’ai, je l’espère démontré, ne s’applique pas ici. Tout concourt à faire des circonstances de la scène qui a conduit le capitaine, qui a servi à le conduire devant vous, non pas des circonstances atténuantes, mais des circonstances absolutoires. Souvenez-vous des jours terribles que vous venez de vivre, des fatigues et des périls endurés, des rudes étapes accomplies de Juvincourt à Montdidier, et des sanglants combats livrés opiniâtrement jusqu’à ce jour, pour juger un homme qui en a pris sa large part ! Il fût des vôtres, il fut votre camarade d’épreuves, de luttes, de dangers, d’honneur ! Il fut de ceux qui arrêtèrent encore une fois la Défaite ! Il a pu dans un moment de fatigue, d’énervement, émotionné encore par les mauvaises nouvelles reçues de sa femme malade, éprouver une seconde de faiblesse dans une minime question d’obéissance où ni la conscience professionnelle, ni la bravoure n’étaient en cause, mais il ne peut encourir pour cela qu’une sanction disciplinaire, et il a aussi souffert en venant jusqu’ici !

Ah, n’écoutez pas cet argument de circonstance de M. le Rapporteur, ne pensez pas un instant que si vous l’acquittez, l’on pourra se plaindre que le soldat coupable eût plus chèrement payé ! Quelle erreur ! Vous avez un cas précis à juger, où il n’y a ni soldat, ni capitaine, il n’y a qu’innocent ou coupable, et il n’est pas un soldat, le dernier du rang, qui s’étonnera de voir ce cas écarté par un conseil de guerre aux armées ! A cet acquittement, pas un, j’en suis sûr, ne s’abstiendra d’applaudir !

Prenez garde au contraire que l’on ne puisse dire que le corps des officiers de complément souffre, en la personne de cet officier de territoriale, d’une rigueur imméritée ! Prenez garde qu’on ne chuchote qu’à l’ombre du drapeau, vit une Némésis implacable au nom de laquelle se perpètrent des drames obscurs, où se consomme l’anéantissement d’une existence qui devait rester honorée ! L’épée de ce brave capitaine, ne la brisez pas avec ignominie, laissez-lui le droit de l’élever un jour au-dessus de la tranchée dans la radieuse clarté d’une attaque victorieuse qui lui rendra ses purs reflets ! Souvenez-vous que des chefs dont la vivacité fut cependant légendaire, ne se reconnurent pas le droit de briser l’épée de capitaines cependant coupables de fautes lourdes devant l’Histoire !

Mon Colonel, Messieurs, vous, juges militaires, soldats d’une épopée qui a replacé le grand nom de la patrie française aux cimes des fastes universels, vous qui venez d’écrire, qui écrivez chaque jour une page d’Histoire, ah, Messieurs, vous qui êtes grandis par des évènements immenses au-dessus de la vanité des choses, soyez grands aujourd’hui, de toute la grandeur de la justice éternelle !

Tout à l’heure, debout, la main au képi, lorsque le jugement sera lu « Au nom du peuple français », soyez le verdict de ce peuple généreux dont tous les gestes ne savent être que magnanimes !

Pour ce fils du peuple, venu à la défense de son pays de toute l’ardeur d’une âme filiale, ayez le geste fraternel qui lui garde une place d’honneur dans la phalange de ces innombrables capitaines auxquels nos enfants devront un jour les bienfaits de la grande Paix victorieuse.

A ce moment, le rapporteur a pris la parole pour rappeler 2 points :

-une circulaire a aboli les formes de la constatation des refus d’obéissance.

-l’avis du Lt Colonel Arth a été tronqué, il reconnaissait la matérialité du fait.

Gheerbrandt poursuit :

M. le Rapporteur estime nécessaire de revenir sur certains points de ma plaidoirie pour en détruire l’effet. Il pourra revenir encore s’il le veut sur ma réplique et nous éterniserons la discussion, car la défense a le droit de parler la dernière, et je maintiendrai tout ce que j’ai dit ! Les circulaires ne feront rien contre ce point tout accessoire de ma défense, c'est-à-dire sur les formes et le temps nécessaires avant toute circulaire, pour l’enregistrement d’un refus caractérisé. Qui les lit, ces documents innombrables, et quand ils abolissent des formalités, abolissent-ils l’esprit de pondération et de justice qui en avait inspiré quelques-unes, celles que j’ai notamment invoquées ? Ici, l’esprit de justice commande d’éviter l’enregistrement précipité d’un refus, soyons moins formalistes, restons équitables !

En ce qui concerne l’avis du Lt Colonel Arth, c’est mon droit non de le tronquer comme M. le Rapporteur l’insinue, mais de m’en tenir à ses conclusions. Elles seules sont à retenir. Elles vous disent que l’affaire semble devoir se traiter disciplinairement, cela seul importe, cela seul était à citer.

C’est sur cette conclusion que j’entends garder le dernier mot, celui qui appartient à la défense. Le conseil a reçu de part et d’autres, les éléments nécessaires à son appréciation. C’est vainement que l’accusation essaiera de la troubler en discutant la défense.

C’est une plaidoirie telle qu’on les connaissait autrefois. Le poids de la parole, les mots claquent, émeuvent, emportent. Ce n’est plus l’attaché d’intendance de 2ème classe Gheerbrandt qui parle mais Maître Gheerbrandt, tout à son rôle d’avocat. Les références littéraires et historiques sont bien présentes, signe d’une personne cultivée. On imagine aisément l’emphase que Maître Gheerbrandt a dû employer pour donner de la dimension à sa plaidoirie, lui qui s’est exercé au théâtre dans sa jeunesse. Adepte de la rhétorique, Gheerbrandt passe une bonne partie de sa plaidoirie à démontrer que le « non » de Cloez n’est pas un fait mais un simple mot.

Dès le début de la plaidoirie, les membres du conseil de guerre sont respectés, cela se comprend. Ce n’est pas tout à fait le cas du commissaire-rapporteur qui subit régulièrement les remarques acerbes de Gheerbrandt. Quant au commandant Chaumont, Gheerbrandt le décrit comme le « vilain »de l’histoire, responsable de tout et qui s’est acharné sur son client, bien entendu innocent. Gheerbrandt est dans son rôle.

Dommage qu’on ne possède pas le réquisitoire du commissaire-rapporteur.

Le conseil a délibéré, sa décision est tombée, par 3 voix contre deux, le capitaine Cloez a été condamné à la destitution et à un jour de prison avec sursis (ce qui est le minimum de la contrainte par corps) et frais de procès, en application de l’article 218 alinéa 2 du code de justice militaire, de l’article 463 du code pénal et de l’article 1er de la loi du 26 mars 1891. Les circonstances atténuantes ont été admises à l’unanimité.

Après la lecture du jugement, le président du conseil de guerre a pris la parole pour déclarer : Me Gheerbrandt, le conseil a tenu à vous exprimer ses chaleureux compliments pour la façon dont vous vous êtes acquitté de votre tâche et vous félicite et vous remercie du talent et du tact que vous avez apporté et de l’intérêt qu’il a pris à vous écouter.

Les juges ont-ils été sensibles à la plaidoirie de maître Gheerbrandt ? Sans doute un peu. Le compliment du président du conseil l’atteste tout comme l’admission des circonstances atténuantes et le nombre partagé des voix pour et contre la condamnation du capitaine Cloez.

D’une manière plus générale, on peut se poser 2 questions :

-En a-t-il été ainsi dans tous les jugements ou du moins dans une majorité d’entre-eux ? Il est très difficile de le dire, pourtant, nous savons qu’un grand nombre de membres du barreau ont défendu des condamnés, mais le trop petit nombre de plaidoiries connues ne permet pas d’en tirer des conclusions. Prisme traitera certainement cet aspect dans l’avenir.

-Y a-t-il égalité de traitement quel que soit le militaire, soldat, sous-officier ou officier ? Là aussi, il est très difficile d’apporter une réponse. Le nombre très peu élevé de condamnations concernant les officiers par rapport aux soldats, ne permet pas d’établir d’étude statistique robuste. D’ailleurs, dans sa plaidoirie, Gheerbrandt prend bien soin d’évoquer ce point, pensant ainsi « décomplexer » les juges.

Par décision du général commandant l’armée, du 24 mai 1918, Charles Cloez redevenu simple soldat a été changé de corps et affecté au 42e régiment d’infanterie territorial le 26 mai 1918.

Charles Cloez a présenté une première demande de réintégration en 1921, qui lui a été refusée. Interrogé en janvier 1921, son ancien chef de corps, absent lors des évènements, portait toujours sur Cloez le même jugement : « officier médiocre, lourd, il n’était pas à sa place dans un régiment actif. Sa réintégration ne s’impose pas car il ne sera jamais qu’un médiocre ». Le commandant Chaumont n’avait également pas changé d’avis : « ancien sergent comptable pendant des années de service, il tenait bien sa Cie au point de vue de la nourriture et de l’habillement. Mais par contre, quoique professeur de gymnastique avant la mobilisation, il manquait d’énergie et d’allant. Au point de vue tactique, doué d’une intelligence très moyenne, aucune initiative ne pouvait lui être laissée. La demande de l’ex capitaine Cloez, qui n’a d’autre but que de se réhabiliter aux yeux de sa famille et de ses amis, ne me paraît pas devoir être accueillie, vu le peu de services qu’on est en droit d’attendre à l’avenir du capitaine Cloez réintégré dans son grade ». Une nouvelle demande, basée sur un arrêt du conseil d’état concernant une affaire similaire (affaire Canuel), a entraîné sa réintégration dans son grade de capitaine de réserve par décret du 20 septembre 1923, à compter du 24 octobre 1919.

Charles Cloez a été amnistié en vertu de l’article 5 la loi du 24 octobre 1919.

Le capitaine Cloez a été affecté au 14e régiment d’infanterie puis au 91e RI en mars 1925.

En 1927, sollicitant la légion d’honneur, Charles Cloez écrivait au général commandant le 6ème corps d’armée, lui rappelant les récompenses obtenues :

-citation à l’ordre de 6e corps d’armée : « a assisté à toutes les séances de l’école d’instruction au cours de l’année 1923/1924 »

-citation au bulletin officiel du ministère de la guerre : « pour son zèle et son assiduité soutenue aux séances de l’école de perfectionnement des officiers de réserve ».

Pour services exceptionnels rendus à l’éducation physique et à la préparation militaire :

-citation au bulletin officiel du ministère de la guerre du 26 juin 1909

-citation au bulletin officiel avec lettres de félicitation du 20 juillet 1911

-citation au bulletin officiel avec lettres de félicitation du 2 août 1914

-médaille d’argent du ministère de la guerre du 30 décembre 1922

En 1929, les commentaires sur les prestations de Charles Cloez sont un peu moins acerbes : a montré plus d’assiduité en 1929 qu’en 1928. Officier zélé. Doit obtenir la carte de surclassement ce qui lui a valu la note de 13 sur 20. Il faut souligner que cette note concernait des conférences au centre mobilisateur dont les séances étaient obligatoires.

En 1928, pour l’attribution de cette décoration, la gendarmerie avait enquêté sur le capitaine : d’une tenue correcte, d’une moralité et d’une conduite irréprochables, M. Cloez est honorablement connu et est digne de la proposition dont il est l’objet. Il n’est pas titulaire de cette décoration.

En 1932, Charles Cloez écrivait au général commandant la 2ème région militaire, s’étonnant de ne pas voir son nom sur la tableau de concours pour la légion d’honneur en voyant d’autres officiers inscrits sur le tableau ayant à peine la moitié de ses annuités.

Par décret du 7 juillet 1933, Charles Cloez a été nommé chevalier de la légion d’honneur.

Charles Cloez a fait valoir ses droits à la retraite en 1936.

Engagé volontaire le 12 février 1938 pour la durée de la guerre, Charles Cloez a été affecté à l’intendance militaire de Mézières au titre de services avec le grade de capitaine. Mais en octobre 1938, les commentaires sur ses prestations sont à nouveau peu élogieux : le capitaine Cloez a rendu peu de services au bureau de garnison, ne possède pas les connaissances indispensables pour remplir les fonctions de son grade, cet officier est à remplacer.

En 1939, Charles Cloez a été renvoyé dans ses foyers par suite de la dissolution du centre des étrangers dont il faisait partie.

Grâce à Arnaud Carobbi, Prisme possède une autre plaidoirie de Jehan Gheerbrandt concernant le soldat Louys inculpé de désertion à l’intérieur en temps de guerre avec récidive. Ce délit sanctionné par l’article 232 du code de justice militaire par une peine de 2 à 5 ans de travaux publics, n’a évidemment rien à voir avec une condamnation à mort. Cette plaidoirie possède les mêmes caractéristiques de style que celle concernant Charles Cloez, certes 2 fois moins longue mais avec les mêmes emphases, les mêmes références littéraires. Gheerbrandt y évoque, après 3 années de guerre, ce retour à sa profession d’avocat après sa surdité presque totale que lui a occasionné son séjour au sein d’un régiment d’artillerie. Le 14 mars 1918, Louys sera condamné à 3 ans de prison pour ce délit, peine qu’il n’effectuera pas puisqu’il sera muté au 27ème RA le 30 mars 1918. La belle plaidoirie de Gheerbrandt n’a pas empêché Louys d’être condamné à la peine minimum comme le prévoit l’alinéa 3 de l’article 232, Louys ayant déserté antérieurement. Ce soldat qui en était à sa 2ème condamnation, sera à nouveau condamné à 5 ans de travaux publics pour le même motif en décembre 1918 et sera gracié du restant de sa peine le 4 février 1921.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire