Après l’évaluation statistique de la répression judiciaire militaire de 1914 à 1916, Prisme poursuit l’étude entreprise en prenant en compte les mêmes données pour déterminer ce qu’il est advenu des condamnés à mort, fusillés dans la foulée, ou bien après retour de la demande de grâces, de ceux voués à la prison, aux travaux publics ou au poteau d’exécution quand la demande faite en leur faveur a été rejetée.

En parallèle, se fait un suivi de l’évolution d’une autre population, qui en première instance a été condamnée à mort en l’absence des inculpés, car supposés être passés à l’ennemi, et de ce fait, condamnés à mort par contumace. Cette étude comparative va se faire année après année de 1914 à 1919. Nous poursuivons ici avec l’année 1917, l’année des « mutineries », en conseillant de (re)lire au préalable les études précédentes.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD Dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.

Présentation quantitative des différentes populations de condamnés à mort en 1917

Comme pour les trois années précédentes, nous commençons par évoquer les condamnés à mort de trois populations que nous avons exclues de nos séries statistiques :

1-les soldats allemands,

2-les civils,

3-les militaires jugés hors zone du front :

-dans les régions militaires de métropole,

-dans les régions militaires de métropole,

-en Algérie

-au Conseil de Guerre de Tunis.

1-Soldats allemands : 0

En 1917, il n’y a eu aucune condamnation à mort de soldats allemands. Rappel : en 1914 : 17, en 1915 : 6 et en 1916 : 1

2-Civils : 71

Il est rappelé qu’on est passé de 31 condamnations en 1914 à 32 en 1915 puis 26 en 1916. En 1917, on en totalise 71.

Comment expliquer ce doublement par rapport à 1916 ? Il a pour origine l’Algérie et les Balkans.

Pour l’Algérie : condamnés à mort : 17, exécutés : 15 ; décédés avant exécution : 2, graciés : 0.

En Algérie, les condamnés à mort le sont soit pour banditisme traditionnel, soit pour participation collective à des violences et des pillages. La majorité des condamnés à mort l’ont été au cours de deux sessions de Conseil de Guerre, dans la dernière semaine d’août, l’une à Alger, l’autre à Constantine.

A Alger, le procès s’était terminé par 8 condamnations à mort dont 2 par contumace et 6 exécutions, dont une obtenue après capture d’un des deux contumaces, avec toujours les mêmes motifs : assassinat et vols. La majorité des condamnés (6 sur 8) l’ont été le 29 août lors du jugement groupé de 18 prévenus dont 2 en cavale. Tous appartenaient à 3 bandes, constituées fin 1914 aux environs de Ténès, à partir de 3 déserteurs du 9e Régiment de Tirailleurs et de résidents des douars environnants. Armés, dit le rapporteur, ils « ont fait régner la terreur » parmi la population autochtone et inquiétant les colons, commettant meurtres, tentatives de meurtre, vols dont le nombre a été évalué à 123. Le 25 novembre 1916, ils ont pris sous leurs feux 2 gendarmes, les tuant et les dépouillant de leurs armes et biens personnels. Treize parmi les 18 prévenus, dont 16 présents à l’audience, étaient solidairement accusés de participation à ces deux assassinats, les autres de recel et complicité. Au bilan, 8 étaient condamnés à mort dont deux par contumace, le déserteur chef d’une bande Belouaid Abdelkader ben Louaid, et Nourine dit El Kébir ben Heddi, d’une autre bande qui avaient échappé au coup de filet. S’ajoutaient 4 acquittés, 3 aux travaux forcés à perpétuité, 2 à 20 ans de travaux forcés et 3 autres à 10 ans de prison. Le dossier indique que Saad Saoud, un des condamnés à perpétuité, n’a eu une remise du restant de sa peine que par un décret du 20 août 1947. Pour les 4 condamnés à mort aux mains de la Justice, après rejet de révision, rejet de cassation et rejet de grâce, 3 d’entre eux étaient passés par les armes sur le champ de tir de Ténès le 19 février 1918, soit près de 6 mois après la sentence. Le quatrième était à cette date déjà mort en prison. Quant au chef Belouaïd, capturé près de Taza en 1919 au sein d’un groupe d’irréguliers marocains en lutte contre l’armée française, il était jugé le 18 juin 1919 et exécuté le 28 février 1921, sa désertion à l’ennemi et son port des armes contre la France, ayant été ajoutés à ses motifs d’inculpation initiaux, lors d’un ultime jugement à Taza le 18 décembre 1920. Stricto sensu, ces 3 bandes se composaient de déserteurs enfuis dès leur incorporation, d’insoumis et de civils. Prisme a décidé de les comptabiliser comme civils.

Au Conseil de Guerre de Constantine, il s’agissait de juger une flambée de violence survenue en novembre 1916 dans les Aurès, suite à un décret du 7 septembre qui permettait d’incorporer comme conscrits la totalité des classes algériennes. Jusque-là la conscription n’avait servi que pour compléter les régiments de tirailleurs. Le prélèvement avait été en moyenne en 14 et 15 de 2500, soit un incorporable sur 16. Le remplacement moyennant finance permettait encore de limiter la contrainte pour ceux qui pouvaient payer. Mais déjà en août, on avait incorporé 4800 jeunes de la classe 1916 au lieu des 2500 de la classe précédente, et en fonction du décret du 7 septembre avait été entrepris le recensement de la classe 1917 pour une incorporation en décembre. Parallèlement, en fonction d’un décret du 14 septembre, on procédait à l’embauche, quand c’était possible, sinon à la réquisition quand on manquait de volontaires, de 15 000 travailleurs réclamés pour les usines d’armement en métropole. Ce brutal accroissement de prélèvement de la ressource en jeunes hommes avait provoqué une irritation profonde, qui se manifestait quand l’administration venait sur place procéder au Conseil de révision. Le 11 novembre, cette opération avait lieu dans la commune de Mac Mahon, sous la présidence du sous-préfet de Batna, M. Cassinelli.

Selon le rapport envoyé au gouvernement « Dans la nuit du 11 au 12, un millier d’indigènes du douar Aouf se portent sur Mac Mahon, envahissent le bordj, incendient les appartements, font feu sur M. Cassinelli, sur M. Marseille, administrateur et sur l’une de ses filles, pillent le village, coupent la voie ferrée et la ligne télégraphique. M. Marseille est tué sur le coup et son enfant grièvement blessée. M. Cassinelli est mort des suites de ses blessures. Les émeutiers sont alors dispersés par les Zouaves du peloton de protection, au prix de 12 tués »

Au petit matin du 12, à 9 kilomètres de là, les quelques Européens présents autour de la maison forestière des Tamarins, implantée près du carrefour de la route Biskra-Batna et de la voie ferrée, découvraient un attroupement inhabituel « d’indigènes » suivi de l’envahissement par force de leurs demeures. « Dans la même nuit du 11 au 12 novembre, aux Tamarins, la gare était pillée et un garde forestier tué ».

Le 29 août 1917 comparaissaient 20 accusés pour « avoir participé à une entente établie avec la résolution d’agir dans le but de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés courant novembre ».

Au bilan, donc, un garde-forestier, M. Terrazano avait été abattu par traîtrise. Blessé, il avait été achevé par un petit groupe qui s’était acharné sur lui. Les trois femmes présentes avaient été brutalisées, dévalisées, tandis que le dépôt de la voie ferrée était pillé.

C’est ainsi qu’avaient débuté ce qui fut appelé « Les troubles du Sud-Constantinois », entraînant pour la répression, l’engagement progressif sur 6 mois de près de 8 000 hommes de troupe, et l’envoi en renfort d’une brigade d’infanterie retirée du front : 72e et 91e RI, pour prêter main-forte aux opérations, menées avec appui d’artillerie et d’aviation, avec consignes de fusiller tout « indigène » porteur d’une arme. L’historien Gilbert Meynier ( p 583 in Gilbert Meynier, L’Algérie révélée, La guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle, Editions Bouchène, St Denis, 2015, 789 pages) estime que, sur 5 mois, de 18 à 38 Européens et de 200 à 300 « indigènes » y perdirent la vie. Il ajoute : « Plusieurs centaines de personnes sont parquées en plein hiver dans un camp sans abri à Corneille ; beaucoup meurent à la prison de Constantine et à celle de Batna. Sur 147 prisonniers du Sud-Constantinois transférés à Taadmit, une centaine meurent du typhus » (p 584).

Les Conseils de guerre de Constantine et de Batna jugèrent respectivement 192 et 45 « émeutiers ». Celui de Constantine prononça une seule condamnation à mort pour Mac Mahon : Mohammed Ben Noui alias « Zerguini » et 7 pour l’affaire des « Tamarins ». Parmi eux 5 membres d’une même famille : les Hamaza. Le 12 décembre 1917, plus d’un an après l’insurrection, 6 d’entre eux étaient exécutés, le septième, de la famille Hamaza, s’étant pendu dans sa cellule préalablement le 1er novembre 1917. Pour valeur d’exemple, les 7 exécutions ont eu lieu précisément à Mac Mahon.

C’est cette volonté d’exemplarité qui, de même, avait entraîné l’exécution à Bordj-Menaiel, au cœur de la région qu’ils avaient écumée en 1914-1915, de 3 bandits kabyles : Ammouche, Hammoun, Benchelaghem, du douar Tchender.

Pour l’Orient : Condamnations à mort : 43, Exécutions : 41

En 1917, en Orient, la répression envers les civils autochtones, rude en 1916, a maintenu le caractère expéditif, pratiqué en France en 1914-1915 où il avait été atténué fortement depuis la loi du 27 avril 1916.

Il est de fait, que sur ce théâtre d’opérations, la situation est bien particulière. Ce qu’a écrit, à ce sujet Prisme pour la justice en 1916, est donc toujours d’actualité :

En Orient, le contexte est très différent. L’armée s’est implantée fin 1915 à Salonique, territoire d’un pays neutre, la Grèce. Cette région est un chaudron d’intrigues. La dernière guerre balkanique en 1913 s’est conclue par des modifications de frontières qui ont été loin de s’adapter à la mosaïque ethnique de la région, puisque résultant de la loi du plus fort du moment. Les communautés minoritaires, inquiètes, insatisfaites, espèrent qu’une nouvelle guerre leur permettra de réintégrer leur « mère patrie » rêvée : Bulgarie, Serbie, Albanie, empire ottoman ». Sur des fronts d’occupation bien moins densément occupés qu’en France, la circulation, dans ces pays de contrebandiers, est facile, et les autochtones en attente de modification du statu quo à leur profit, essaient de jouer des français, des bulgares et autrichiens, pour arriver à leurs fins. Aussi l’Armée française, opérant au sein d’une population dont elle n’attend aucune loyauté, a mis très tôt en place un réseau de commissaires de police pour assurer la sécurité du corps expéditionnaire. Il n’y a pas d’attaques délibérées contre la troupe, mais l’arrière-pays est parcouru de bandes s’adonnant à tous les trafics et s’attaquant aussi aux soldats isolés, en avançant parfois des motifs patriotiques : les comitadjis. Cette lutte va être âpre, sans merci, et on en voit trace au sein de la Justice militaire.

En 1916 cela s’était traduit par la condamnation à mort d’un turc, d’un gendarme albanais, exécutés à Florina et de 5 civils à Monastir entre le 3 et 19 décembre. Il est à noter qu’en 1916 et 1917, les exécutions se passent quasiment toutes sur les confins des territoires qui appartiennent aujourd’hui à la République de Macédoine et à l’Albanie. Sur ces régions régnaient (règnent encore ?) des tensions ethnico-confessionnelles, génératrices de violences. Bulgares et Serbes, sans compter les Grecs de confession orthodoxe, y étaient fermement décidés à se disputer la région et à l’absorber à leur profit au départ des troupes de l’Entente. Au milieu, les Albanais musulmans rêvaient de s’imposer afin de se donner une patrie taillée dans les ambitions des deux autres protagonistes. Le conflit et son cortège de violences préexistait à l’arrivée des troupes françaises. La lutte franco-germano-austro-hongroise n’était pas celle des populations. Les ressortissants serbes appuyaient les Français, contrairement aux bulgarophiles. Quant aux Albanais, pour arriver à leurs fins, ils jouaient des deux camps au mieux de leurs intérêts. Pour cela ils disposaient de bandes armées irrégulières qui, officiellement alliées à l’un ou l’autre camp, se préoccupaient surtout d’expulser tous les protagonistes extérieurs et de soumettre les autochtones non-albanais. On se battait peu sur ce front bizarre, chaque camp se servant des habitants locaux pour espionner la partie adverse et traquer les espions infiltrés sur ses arrières. La guerre se faisait par « supplétifs interposés» qui régnaient dans le no man’s-land, supplétifs dont le seul loyalisme allait à leur projet politique pour l’après-guerre. C’était donc une guerre « sale », du style des guerres de décolonisation du XXe siècle, avec un double jeu permanent et une cruauté pour s’imposer. Pour privilégier ce type d’action à la place d’offensive de ses troupes, le général Sarrail, « Commandant des armées alliées », était voué aux gémonies par le GQG qui l’accusait de faire seulement, et sans autorisation, de la politique. A Korytza, ainsi, ce reproche semblait mérité :

« Le territoire de Korytza (Albanie) était commandé par un officier de cavalerie (d'Afrique), le colonel Descoins. Descoins menait à Korytza une existence de satrape. Il avait un Konak, un harem, une garde indigène, un drapeau spécial à la hampe duquel pendaient des queues de cheval. Il émettait des timbres spéciaux (avec fautes et erreurs volontaires) dont le commerce fut assez florissant pour lui.

Descoins avait comme pourvoyeur-entremetteur et conseiller militaire un certain Thémistokli, nommé par lui, Préfet de Police de Korytza à qui, un jour, en grande pompe, toute la population étant réunie sur la place, il remit personnellement la croix de guerre afin de le récompenser de ses bons, de ses très bons offices. (source : lettre adressée après-guerre à l’ancien rédacteur du communiqué du GQG, devenu journaliste, Fonds privé Jean de Pierrefeu, SHD, 1K 120)

Ce Thémistokli avait quitté le service des Bulgaro-Autrichiens en décembre 1916, avec sa bande dont les membres avaient été titularisés gendarmes albanais, toujours aux ordres de leur chef, pour assurer l’ordre dans une population bigarrée, lourde d’hostilité entre communautés aux aspirations différentes. A la guerre militaire s’adjoignait une guerre civile avec ses combattants sans uniforme, mais armés par peur des voisins. Descoins et Themistokli s’étaient mis d’accord sur le fait que dans le canton de Korytsa, était reconnu le fait que la population était majoritairement albanaise et qu’elle pouvait revendiquer une telle nationalité sous protection française. Cet accord avait hérissé le service d’espionnage français, persuadé que Themistokli, jouait double jeu, en renseignant la bande albanaise adverse de Sali Boutka.

En se méfiant de la description de Sarrail, certainement un peu chargée, il semble que les méthodes expéditives en vigueur dans la région avant l’arrivée des troupes françaises, aient été avalisées par lui :

« C'est un militaire dans toute la force du terme, un militaire violent, cassant, volontiers grossier, jouissant ingénument de son autorité, en abusant, n'admettant aucun avis, aucune remontrance, en se croyant grand politique. [..]

Ce général républicain est un Galliffet. Le nombre des Macédoniens, des Grecs, des Juifs, des Turcs et des Albanais qu'il a fait fusiller sans jugement, pour des peccadilles est considérable. Par ses soins diligents, les camps de concentration de Zeitenlick et de Mithylene regorgeaient de gens. On y mettait des vieillards, des enfants et on les y oubliait. Sarrail paraissait éprouver une sorte de jouissance à y envoyer des notables (députés, maires, anciens ministres etc.), des religieux (popes, muftis, rabbins).

Et ces hommes souvent âgés, arrachés de chez eux, logeaient sous la tente, cassaient des cailloux, creusaient des canaux d'irrigation » (même source que plus haut)

Les dossiers de Justice militaire montrent qu’il donnait l’ordre d’exécution sans attendre la réponse du Conseil de révision, quand celui-ci était saisi par les condamnés. Ce fut le cas de 6 fusillés de février à avril.

Cette façon de s’asseoir sur les droits des prévenus ne s’appuyait sur aucune décision écrite de sa part. La circulaire ministérielle du 20 avril 1917, signée Painlevé, dont nous reparlerons plus avant, pour ses conséquences pour les condamnés à mort, l’obligea à donner toutefois, explicitement, des consignes claires. Que disait cette circulaire qui s’adressait au général en chef, exécutoire sur tous les théâtres d’opération ? :

« Lorsqu’un jugement prononçant la peine de mort sera devenu définitif, du fait que le condamné n’aura pas formé de recours en révision, ou que ce recours et le cas échéant le pourvoi en cassation auront été rejetés, le dossier de la procédure devra toujours m’être transmis, avec l’avis des autorités hiérarchiques et le vôtre sur l’opportunité de laisser ou non la Justice suivre son cours »

Ce texte clair, abrogeait la latitude du commandement et des juges à décider ou non d’un recours en grâce auprès du Président de la République. Le politique, par le biais du Ministre de la Guerre prenait en charge, à partir de cette date, la responsabilité d’ordonner exclusivement les exécutions parmi les condamnés à mort par la justice militaire.

A la lecture de ce texte le général Sarrail, commandant des armées alliées d’Orient, chargé de son application, l’avait répercuté dès le lendemain, mais en y ajoutant une nuance de taille, pour l’Armée Française d’Orient :

« Télégramme du 21 avril 1917 N° 2286/2M :

Donner ordres pour que dorénavant les condamnations à mort pour turcs, bulgares, grecs, etc. soient immédiatement suivies d’exécution. Seuls les soldats français doivent, avant d’être fusillés, avoir leur cas soumis au Conseil de Révision et appel au Président de la République »

Si en mai et juin ne sont respectivement fusillés qu’un turc et un grec, en respectant ce dispositif expéditif, le 23 août, un réseau d’Albanais, jugé par le Conseil de Guerre de la 57e DI, aboutissait à 12 condamnations à mort et à l’exécution de 10 d’entre eux le 25.

Avant de faire de même, sur requête de son commissaire rapporteur, le général de Vassart, commandant la 76e DI, avait demandé toutefois, le 25 août, la confirmation de cette règle de conduite concernant les prescriptions de la circulaire qui avaient été amendées entre le 11 juin et le 14 juillet pour faire face aux mutineries. Après cette date, les prescriptions de la circulaire ministérielle « Painlevé » du 20 avril 1917, s’appliquaient pleinement.

Le 29 août, le général Grossetti, commandant l’Armée Française d’Orient, répondait :

« Le recours en grâce ne s’applique qu’aux militaires français, aux militaires étrangers servant dans les régiments étrangers et aux indigènes incorporés sous le drapeau français. Quant aux condamnés grecs, turcs et bulgares, rien n’est changé aux dispositions prévues par la note du 20 avril 1917 du Cdt des Armées Alliées notifiée le 21 sous le N° 2286M/2M par l’Armée Française d’Orient.

En foi de quoi le général publiait la Note suivante :

Qu’avait-il été reproché à ce pope-cultivateur du village de Piskupige en Serbie ? En vue d’assurer la sécurité sur les arrières de l’Armée Française d’Orient, obligation avait été faite aux civils de remettre leurs armes à feu, sous la menace dissuasive de la note N° 5009/2 SR du 5 mai 1917 qui stipulait que tout détenteur d’armes non remises serait fusillé sur le champ. C’est ainsi que 5 habitants de Piskupige, trouvés possesseurs chacun d’un fusil Mauser, avaient été fusillés sur place. Auparavant le Commissaire de Police Benoist, Chef du Service de Sûreté de l’A.F.O, était venu s’enquérir des raisons du non-respect de la requête de venir déposer ses armes à la mairie. Ils répondaient qu’ils avaient obéi aux conseils du pope qui les avait encouragés à garder dissimulées leurs armes. Arrêté, accusé d’avoir fréquemment, en soirée, allumé du feu visible des lignes adverses, contrevenant au couvre-feu, d’avoir laissé partir son fils avec les troupes bulgares, lors du retrait de celles-ci, il était passé en jugement le 10 septembre et exécuté le lendemain au monastère de Kristofor près de Bukovo.

Tous ces acteurs autochtones s’appuyaient sur des réseaux. Condamné à mort le 10 avril, le turc Osman Balkalabatchich, avait cru alors échapper au poteau en livrant la bande avec qui il avait partie liée. Son espoir avait été déçu, car on a vu qu’il était exécuté le 21 avril. Ses révélations avaient permis la condamnation à mort des 12 du 23 août. Deux avaient échappé à l’exécution Adem Békir et Kerin Biniako. Ils avaient particulièrement intéressé le Commissaire Benoist car leurs révélations allaient pouvoir lui permettre de confondre sa bête noire : Themistokli.

Kerin Biniako, lieutenant de cette gendarmerie albanaise, Adem Békir, négociant, racontèrent au commissaire le premier qu’il avait assisté à une rencontre entre Sali Boutka et Themistokli, où ce dernier lui avait conseillé de rester avec les Bulgares, et le second qu’il avait servi de facteur pour transmettre les courriers de Themistokli aux responsables de l’espionnage germano-bulgares.

Avec ces preuves, l’arrestation était décidée, tandis que les deux qui avaient parlé, échappaient au poteau. Arrêté le 1er novembre, Themistokli était jugé le 7 novembre par le Conseil de Guerre de Salonique. Malgré une défense pied à pied, plaidant son patriotisme albanais, celui qui avait fait la pluie et le beau temps à Korytza de décembre 1916 à fin octobre 1917, décoré de la Croix de Guerre, était condamné à mort.

Le Commissaire-rapporteur arrêtait alors le dossier en concluant ainsi : « Jugement exécutoire après expiration des délais de révision et l’exercice du droit de grâce – Décret 9 juin 1916 et Circulaire ministérielle du 20 avril 1917 »

Le lendemain 8 novembre, Themistokli, dans les délais, se pourvoyait en révision.

Mais, à la surprise du Commissaire-Rapporteur, le processus était rapidement stoppé :

La pièce officielle relatant la décision prise par le Conseil de révision, fait apparaître la brusque interruption de la procédure.

L’exécution de Themistokli marquait un terme à la traque de ce groupe albano-musulman.

Le 26 novembre 1917, une autre longue enquête de notre Commissaire de Police Benoist livrait au Conseil de Guerre de la 76e DI un réseau d’espions, cette fois-ci au profit de la Bulgarie, tous condamnés à mort à l’issue du procès. Le général de Vassart n’a pas demandé cette fois confirmation de l’exécution immédiate, et l’a ordonnée pour le lendemain 27 novembre, à grand spectacle, près de la petite bourgade serbe de Holeven, la population tenue à distance, assistant à la fusillade, à 6h30, des 18 condamnés à mort, record des exécutions collectives par l’armée française dans la grande guerre.

Venue pour tendre la main aux serbes et combattre allemands, autrichiens et bulgares, l’armée française s’enfonçait dans la lutte sans merci contre des guérillas provoquées par la complexité des situations ethnico-politiques, les réprimant avec brutalité.

En métropole, on condamne en 1917 des civils : 10 en arrière et un en zone des armées. A l’arrière, 8 le sont pour espionnage ; tous étrangers : 3 espagnols, deux roumains, un mexicain, un néerlandais, un allemand ; ils ont tous été fusillés, le Président de la République ayant systématiquement refusé la grâce. Mata Hari et Bolo Pacha sont à ajouter à cette liste de 1917.

Un seul civil, Kalsch est condamné pour ce motif dans la zone des Armées pour des faits remontant à août 1914 en Lorraine. Les deux derniers le sont pour assassinat. Contrairement aux espions, ils ne sont pas exécutés, leur peine commuée en travaux forcés à perpétuité.

3-Les militaires condamnés puis exécutés dans les Conseils de Guerre permanents hors zone des Armées : 9

En métropole, il s’agit de 4 inculpés de trahison : Colnion, Bulme, Sideney, Capitaine Estève et de 4 assassins : Buttard, Margottin, Minangouin et Terrier. En Algérie, il s'agit de Mamou Ouali ben Yahia condamné pour meurtre.

Il faut rappeler que ces Conseils de Guerre disposent de 7 juges et que leurs Conseils de révision disposent de deux magistrats civils dont l’un d’eux est Président de droit. Le pourvoi en révision y existe depuis janvier 1915. Les 8 ont eu leur demande de grâce rejetée.

Hors Conseils de Guerre, deux autres militaires ont été jugés par des juridictions civiles et ont fini sur l’échafaud.

4-Les militaires condamnés par les Conseils de Guerre dans la zone des Armées

A-Evolution des différentes populations de condamnés à mort en 1917

Ne sont comptabilisés ici que les condamnés à mort sur le front Nord/Est, d’Orient, en Tunisie du Sud et au Maroc : territoires sur lesquels s’exerce, jusqu’en avril 1917, l’exceptionnalité de la demande de grâce.

Commençons par les bilans statistiques :

Pour information, aucune des données présentes dans ce tableau n’a été arrangée pour obtenir des calculs justes. Tous ces chiffres sont la traduction quantitative dans des tableaux mensuels de tous les noms des militaires condamnés à mort connus du Prisme.

Nota : dans le tableau ci-dessus, à partir du mois de mai, les conditions ayant changé, le pourcentage de grâces demandées n’a plus de raison d’être, les cases sont donc grisées. Le soldat Denison a été compté parmi les condamnés à mort/fusillés. Le soldat Moulia a été seulement compté parmi les condamnés à mort.

Que peut-on dire de global à la consultation de ce tableau ?

-Un record annuel du nombre de condamnations à mort :

1914 pour 4 mois : 209 ; 1915 : 461 ; 1916 : 380 ; 1917 : 671

-Un pic de condamnations à mort concentré de juin à octobre et d’exécutions sur juin.

-Une continuation du déclin du nombre d’exécutés :

1914 : 155 ; 1915 : 297 ; 1916 : 125 ; 1917 : 80

-Un taux de refus de grâce, non négligeable en début d’année, en voie ensuite de décroissance en fin d’année, portant le total d’exécutés avec autorisation du pouvoir politique à 64.

-Peu de cassations pour vices de forme en général, sauf en janvier, juin, juillet et août.

-Une intervention politique majeure : la circulaire ministérielle du 20 avril 1917 (présentée dans la sous-partie des condamnés en Orient).

Le tableau peut déconcerter par sa complexité. En fait, il permet d’avoir une vue globale. Par rapport à l’année 1916, qui a introduit le pourvoi en révision à l’initiative du condamné à mort par le décret du 8 juin, 1917 se caractérise par la mise en œuvre, à partir du 20 avril, de l’interdiction d’exécution de tout condamné à mort par un Conseil de Guerre sans autorisation du pouvoir politique.

On rappelle ici ce que dit cette nouvelle circulaire :

« Lorsqu’un jugement prononçant la peine de mort sera devenu définitif, du fait que le condamné n’aura pas formé de recours en révision, ou que ce recours et le cas échéant le pourvoi en cassation auront été rejetés, le dossier de la procédure devra toujours m’être transmis, avec l’avis des autorités hiérarchiques et le vôtre sur l’opportunité de laisser ou non la Justice suivre son cours »

Cette circulaire Painlevé abroge celle de son prédécesseur Millerand du 1er septembre 1914 rappelée ici :

« Dès qu'une condamnation capitale, prononcée par un Conseil de Guerre sera devenue définitive soit qu'elle n'ait pas été attaquée devant le Conseil de Révision, soit que le recours, ou le cas échéant le pourvoi en cassation ait été rejeté, soit enfin qu'il s'agisse de condamnation prononcée par un des Conseils de Guerre aux armées à l’égard desquels le décret du 10 août 1914 a suspendu le recours en révision, l'officier qui a ordonné la mise en jugement prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement à moins qu'exceptionnellement il n'estime qu'il y a lieu de proposer au Chef de l’Etat une commutation de peine »

C‘est un changement dans la lettre et dans l’esprit. Le soldat-citoyen ne peut plus être exécuté qu’avec l’aval présidentiel. L’autorité militaire, par sa justice, garde le pouvoir de condamner à mort, mais plus celui d’exécuter.

Jusque-là, les dossiers des condamnés à mort n’étaient adressés à la Direction du Contentieux et de la Justice militaire au Ministère de la Guerre que si le général de division ou un ou plusieurs juges sollicitaient une commutation de peine.

A partir du décret du 8 juin 1916, qui rétablissait le pourvoi en révision, le dossier, cette fois, avait commencé par transiter par le Conseil de révision, en cas de pourvoi par le condamné à mort.

L’accès à ce Conseil, ses modalités, lui étaient précisés par deux articles du Code de Justice Militaire :

-l’article 141 :

« Le Commissaire du gouvernement (rapporteur en temps de guerre) fait donner lecture du jugement à l’accusé par le greffier, en sa présence et devant la garde sous les armes.

Aussitôt après cette lecture, il avertit le condamné que la loi lui accorde vingt-quatre heures pour exercer son recours devant le conseil de révision.

Le greffier dresse du tout un procès-verbal signé par lui et le Commissaire du gouvernement »

-l’article 144 :

« Le délai de 24 heures accordé au condamné pour se pourvoir en révision court à partir de l’expiration du jour où le jugement lui a été lu.

La déclaration du recours est reçue par le greffier. La déclaration peut être faite par le défenseur de l’accusé »

Dans le cas où le jugement était annulé par ce Conseil, le dossier était transmis au Conseil de Guerre de la division qui allait avoir à juger à nouveau.

Sinon, si le Conseil n’avait pas trouvé de vices de forme, c’est le commissaire du Conseil qui faisait suivre le dossier sur Paris, si une demande de grâce avait été posée. Il le renvoyait au Conseil de Guerre qui avait jugé s’il n’y avait pas eu demande de grâce.

A partir de la circulaire du 20 avril, les circuits restaient les mêmes, à la différence que les commissaires-rapporteurs en Conseils de Guerre ou en Conseils de révision n‘avaient plus à se soucier de demandes de grâce ou pas, et pouvaient expédier, dès jugement fait, les dossiers revêtus des avis hiérarchiques sur Paris.

A l’armée la condamnation, au pouvoir politique la décision d’exécution.

Il est évident que la lettre du 20 avril est un texte de grande importance.

Pour l’Algérie : condamnés à mort : 17, exécutés : 15 ; décédés avant exécution : 2, graciés : 0.

En Algérie, les condamnés à mort le sont soit pour banditisme traditionnel, soit pour participation collective à des violences et des pillages. La majorité des condamnés à mort l’ont été au cours de deux sessions de Conseil de Guerre, dans la dernière semaine d’août, l’une à Alger, l’autre à Constantine.

A Alger, le procès s’était terminé par 8 condamnations à mort dont 2 par contumace et 6 exécutions, dont une obtenue après capture d’un des deux contumaces, avec toujours les mêmes motifs : assassinat et vols. La majorité des condamnés (6 sur 8) l’ont été le 29 août lors du jugement groupé de 18 prévenus dont 2 en cavale. Tous appartenaient à 3 bandes, constituées fin 1914 aux environs de Ténès, à partir de 3 déserteurs du 9e Régiment de Tirailleurs et de résidents des douars environnants. Armés, dit le rapporteur, ils « ont fait régner la terreur » parmi la population autochtone et inquiétant les colons, commettant meurtres, tentatives de meurtre, vols dont le nombre a été évalué à 123. Le 25 novembre 1916, ils ont pris sous leurs feux 2 gendarmes, les tuant et les dépouillant de leurs armes et biens personnels. Treize parmi les 18 prévenus, dont 16 présents à l’audience, étaient solidairement accusés de participation à ces deux assassinats, les autres de recel et complicité. Au bilan, 8 étaient condamnés à mort dont deux par contumace, le déserteur chef d’une bande Belouaid Abdelkader ben Louaid, et Nourine dit El Kébir ben Heddi, d’une autre bande qui avaient échappé au coup de filet. S’ajoutaient 4 acquittés, 3 aux travaux forcés à perpétuité, 2 à 20 ans de travaux forcés et 3 autres à 10 ans de prison. Le dossier indique que Saad Saoud, un des condamnés à perpétuité, n’a eu une remise du restant de sa peine que par un décret du 20 août 1947. Pour les 4 condamnés à mort aux mains de la Justice, après rejet de révision, rejet de cassation et rejet de grâce, 3 d’entre eux étaient passés par les armes sur le champ de tir de Ténès le 19 février 1918, soit près de 6 mois après la sentence. Le quatrième était à cette date déjà mort en prison. Quant au chef Belouaïd, capturé près de Taza en 1919 au sein d’un groupe d’irréguliers marocains en lutte contre l’armée française, il était jugé le 18 juin 1919 et exécuté le 28 février 1921, sa désertion à l’ennemi et son port des armes contre la France, ayant été ajoutés à ses motifs d’inculpation initiaux, lors d’un ultime jugement à Taza le 18 décembre 1920. Stricto sensu, ces 3 bandes se composaient de déserteurs enfuis dès leur incorporation, d’insoumis et de civils. Prisme a décidé de les comptabiliser comme civils.

Au Conseil de Guerre de Constantine, il s’agissait de juger une flambée de violence survenue en novembre 1916 dans les Aurès, suite à un décret du 7 septembre qui permettait d’incorporer comme conscrits la totalité des classes algériennes. Jusque-là la conscription n’avait servi que pour compléter les régiments de tirailleurs. Le prélèvement avait été en moyenne en 14 et 15 de 2500, soit un incorporable sur 16. Le remplacement moyennant finance permettait encore de limiter la contrainte pour ceux qui pouvaient payer. Mais déjà en août, on avait incorporé 4800 jeunes de la classe 1916 au lieu des 2500 de la classe précédente, et en fonction du décret du 7 septembre avait été entrepris le recensement de la classe 1917 pour une incorporation en décembre. Parallèlement, en fonction d’un décret du 14 septembre, on procédait à l’embauche, quand c’était possible, sinon à la réquisition quand on manquait de volontaires, de 15 000 travailleurs réclamés pour les usines d’armement en métropole. Ce brutal accroissement de prélèvement de la ressource en jeunes hommes avait provoqué une irritation profonde, qui se manifestait quand l’administration venait sur place procéder au Conseil de révision. Le 11 novembre, cette opération avait lieu dans la commune de Mac Mahon, sous la présidence du sous-préfet de Batna, M. Cassinelli.

Selon le rapport envoyé au gouvernement « Dans la nuit du 11 au 12, un millier d’indigènes du douar Aouf se portent sur Mac Mahon, envahissent le bordj, incendient les appartements, font feu sur M. Cassinelli, sur M. Marseille, administrateur et sur l’une de ses filles, pillent le village, coupent la voie ferrée et la ligne télégraphique. M. Marseille est tué sur le coup et son enfant grièvement blessée. M. Cassinelli est mort des suites de ses blessures. Les émeutiers sont alors dispersés par les Zouaves du peloton de protection, au prix de 12 tués »

Au petit matin du 12, à 9 kilomètres de là, les quelques Européens présents autour de la maison forestière des Tamarins, implantée près du carrefour de la route Biskra-Batna et de la voie ferrée, découvraient un attroupement inhabituel « d’indigènes » suivi de l’envahissement par force de leurs demeures. « Dans la même nuit du 11 au 12 novembre, aux Tamarins, la gare était pillée et un garde forestier tué ».

Le 29 août 1917 comparaissaient 20 accusés pour « avoir participé à une entente établie avec la résolution d’agir dans le but de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés courant novembre ».

Au bilan, donc, un garde-forestier, M. Terrazano avait été abattu par traîtrise. Blessé, il avait été achevé par un petit groupe qui s’était acharné sur lui. Les trois femmes présentes avaient été brutalisées, dévalisées, tandis que le dépôt de la voie ferrée était pillé.

C’est ainsi qu’avaient débuté ce qui fut appelé « Les troubles du Sud-Constantinois », entraînant pour la répression, l’engagement progressif sur 6 mois de près de 8 000 hommes de troupe, et l’envoi en renfort d’une brigade d’infanterie retirée du front : 72e et 91e RI, pour prêter main-forte aux opérations, menées avec appui d’artillerie et d’aviation, avec consignes de fusiller tout « indigène » porteur d’une arme. L’historien Gilbert Meynier ( p 583 in Gilbert Meynier, L’Algérie révélée, La guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle, Editions Bouchène, St Denis, 2015, 789 pages) estime que, sur 5 mois, de 18 à 38 Européens et de 200 à 300 « indigènes » y perdirent la vie. Il ajoute : « Plusieurs centaines de personnes sont parquées en plein hiver dans un camp sans abri à Corneille ; beaucoup meurent à la prison de Constantine et à celle de Batna. Sur 147 prisonniers du Sud-Constantinois transférés à Taadmit, une centaine meurent du typhus » (p 584).

Les Conseils de guerre de Constantine et de Batna jugèrent respectivement 192 et 45 « émeutiers ». Celui de Constantine prononça une seule condamnation à mort pour Mac Mahon : Mohammed Ben Noui alias « Zerguini » et 7 pour l’affaire des « Tamarins ». Parmi eux 5 membres d’une même famille : les Hamaza. Le 12 décembre 1917, plus d’un an après l’insurrection, 6 d’entre eux étaient exécutés, le septième, de la famille Hamaza, s’étant pendu dans sa cellule préalablement le 1er novembre 1917. Pour valeur d’exemple, les 7 exécutions ont eu lieu précisément à Mac Mahon.

C’est cette volonté d’exemplarité qui, de même, avait entraîné l’exécution à Bordj-Menaiel, au cœur de la région qu’ils avaient écumée en 1914-1915, de 3 bandits kabyles : Ammouche, Hammoun, Benchelaghem, du douar Tchender.

Pour l’Orient : Condamnations à mort : 43, Exécutions : 41

En 1917, en Orient, la répression envers les civils autochtones, rude en 1916, a maintenu le caractère expéditif, pratiqué en France en 1914-1915 où il avait été atténué fortement depuis la loi du 27 avril 1916.

Il est de fait, que sur ce théâtre d’opérations, la situation est bien particulière. Ce qu’a écrit, à ce sujet Prisme pour la justice en 1916, est donc toujours d’actualité :

En Orient, le contexte est très différent. L’armée s’est implantée fin 1915 à Salonique, territoire d’un pays neutre, la Grèce. Cette région est un chaudron d’intrigues. La dernière guerre balkanique en 1913 s’est conclue par des modifications de frontières qui ont été loin de s’adapter à la mosaïque ethnique de la région, puisque résultant de la loi du plus fort du moment. Les communautés minoritaires, inquiètes, insatisfaites, espèrent qu’une nouvelle guerre leur permettra de réintégrer leur « mère patrie » rêvée : Bulgarie, Serbie, Albanie, empire ottoman ». Sur des fronts d’occupation bien moins densément occupés qu’en France, la circulation, dans ces pays de contrebandiers, est facile, et les autochtones en attente de modification du statu quo à leur profit, essaient de jouer des français, des bulgares et autrichiens, pour arriver à leurs fins. Aussi l’Armée française, opérant au sein d’une population dont elle n’attend aucune loyauté, a mis très tôt en place un réseau de commissaires de police pour assurer la sécurité du corps expéditionnaire. Il n’y a pas d’attaques délibérées contre la troupe, mais l’arrière-pays est parcouru de bandes s’adonnant à tous les trafics et s’attaquant aussi aux soldats isolés, en avançant parfois des motifs patriotiques : les comitadjis. Cette lutte va être âpre, sans merci, et on en voit trace au sein de la Justice militaire.

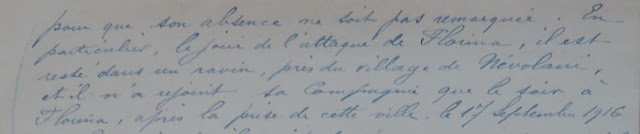

En 1916 cela s’était traduit par la condamnation à mort d’un turc, d’un gendarme albanais, exécutés à Florina et de 5 civils à Monastir entre le 3 et 19 décembre. Il est à noter qu’en 1916 et 1917, les exécutions se passent quasiment toutes sur les confins des territoires qui appartiennent aujourd’hui à la République de Macédoine et à l’Albanie. Sur ces régions régnaient (règnent encore ?) des tensions ethnico-confessionnelles, génératrices de violences. Bulgares et Serbes, sans compter les Grecs de confession orthodoxe, y étaient fermement décidés à se disputer la région et à l’absorber à leur profit au départ des troupes de l’Entente. Au milieu, les Albanais musulmans rêvaient de s’imposer afin de se donner une patrie taillée dans les ambitions des deux autres protagonistes. Le conflit et son cortège de violences préexistait à l’arrivée des troupes françaises. La lutte franco-germano-austro-hongroise n’était pas celle des populations. Les ressortissants serbes appuyaient les Français, contrairement aux bulgarophiles. Quant aux Albanais, pour arriver à leurs fins, ils jouaient des deux camps au mieux de leurs intérêts. Pour cela ils disposaient de bandes armées irrégulières qui, officiellement alliées à l’un ou l’autre camp, se préoccupaient surtout d’expulser tous les protagonistes extérieurs et de soumettre les autochtones non-albanais. On se battait peu sur ce front bizarre, chaque camp se servant des habitants locaux pour espionner la partie adverse et traquer les espions infiltrés sur ses arrières. La guerre se faisait par « supplétifs interposés» qui régnaient dans le no man’s-land, supplétifs dont le seul loyalisme allait à leur projet politique pour l’après-guerre. C’était donc une guerre « sale », du style des guerres de décolonisation du XXe siècle, avec un double jeu permanent et une cruauté pour s’imposer. Pour privilégier ce type d’action à la place d’offensive de ses troupes, le général Sarrail, « Commandant des armées alliées », était voué aux gémonies par le GQG qui l’accusait de faire seulement, et sans autorisation, de la politique. A Korytza, ainsi, ce reproche semblait mérité :

« Le territoire de Korytza (Albanie) était commandé par un officier de cavalerie (d'Afrique), le colonel Descoins. Descoins menait à Korytza une existence de satrape. Il avait un Konak, un harem, une garde indigène, un drapeau spécial à la hampe duquel pendaient des queues de cheval. Il émettait des timbres spéciaux (avec fautes et erreurs volontaires) dont le commerce fut assez florissant pour lui.

Descoins avait comme pourvoyeur-entremetteur et conseiller militaire un certain Thémistokli, nommé par lui, Préfet de Police de Korytza à qui, un jour, en grande pompe, toute la population étant réunie sur la place, il remit personnellement la croix de guerre afin de le récompenser de ses bons, de ses très bons offices. (source : lettre adressée après-guerre à l’ancien rédacteur du communiqué du GQG, devenu journaliste, Fonds privé Jean de Pierrefeu, SHD, 1K 120)

Ce Thémistokli avait quitté le service des Bulgaro-Autrichiens en décembre 1916, avec sa bande dont les membres avaient été titularisés gendarmes albanais, toujours aux ordres de leur chef, pour assurer l’ordre dans une population bigarrée, lourde d’hostilité entre communautés aux aspirations différentes. A la guerre militaire s’adjoignait une guerre civile avec ses combattants sans uniforme, mais armés par peur des voisins. Descoins et Themistokli s’étaient mis d’accord sur le fait que dans le canton de Korytsa, était reconnu le fait que la population était majoritairement albanaise et qu’elle pouvait revendiquer une telle nationalité sous protection française. Cet accord avait hérissé le service d’espionnage français, persuadé que Themistokli, jouait double jeu, en renseignant la bande albanaise adverse de Sali Boutka.

En se méfiant de la description de Sarrail, certainement un peu chargée, il semble que les méthodes expéditives en vigueur dans la région avant l’arrivée des troupes françaises, aient été avalisées par lui :

« C'est un militaire dans toute la force du terme, un militaire violent, cassant, volontiers grossier, jouissant ingénument de son autorité, en abusant, n'admettant aucun avis, aucune remontrance, en se croyant grand politique. [..]

Ce général républicain est un Galliffet. Le nombre des Macédoniens, des Grecs, des Juifs, des Turcs et des Albanais qu'il a fait fusiller sans jugement, pour des peccadilles est considérable. Par ses soins diligents, les camps de concentration de Zeitenlick et de Mithylene regorgeaient de gens. On y mettait des vieillards, des enfants et on les y oubliait. Sarrail paraissait éprouver une sorte de jouissance à y envoyer des notables (députés, maires, anciens ministres etc.), des religieux (popes, muftis, rabbins).

Et ces hommes souvent âgés, arrachés de chez eux, logeaient sous la tente, cassaient des cailloux, creusaient des canaux d'irrigation » (même source que plus haut)

Les dossiers de Justice militaire montrent qu’il donnait l’ordre d’exécution sans attendre la réponse du Conseil de révision, quand celui-ci était saisi par les condamnés. Ce fut le cas de 6 fusillés de février à avril.

Cette façon de s’asseoir sur les droits des prévenus ne s’appuyait sur aucune décision écrite de sa part. La circulaire ministérielle du 20 avril 1917, signée Painlevé, dont nous reparlerons plus avant, pour ses conséquences pour les condamnés à mort, l’obligea à donner toutefois, explicitement, des consignes claires. Que disait cette circulaire qui s’adressait au général en chef, exécutoire sur tous les théâtres d’opération ? :

« Lorsqu’un jugement prononçant la peine de mort sera devenu définitif, du fait que le condamné n’aura pas formé de recours en révision, ou que ce recours et le cas échéant le pourvoi en cassation auront été rejetés, le dossier de la procédure devra toujours m’être transmis, avec l’avis des autorités hiérarchiques et le vôtre sur l’opportunité de laisser ou non la Justice suivre son cours »

Ce texte clair, abrogeait la latitude du commandement et des juges à décider ou non d’un recours en grâce auprès du Président de la République. Le politique, par le biais du Ministre de la Guerre prenait en charge, à partir de cette date, la responsabilité d’ordonner exclusivement les exécutions parmi les condamnés à mort par la justice militaire.

A la lecture de ce texte le général Sarrail, commandant des armées alliées d’Orient, chargé de son application, l’avait répercuté dès le lendemain, mais en y ajoutant une nuance de taille, pour l’Armée Française d’Orient :

« Télégramme du 21 avril 1917 N° 2286/2M :

Donner ordres pour que dorénavant les condamnations à mort pour turcs, bulgares, grecs, etc. soient immédiatement suivies d’exécution. Seuls les soldats français doivent, avant d’être fusillés, avoir leur cas soumis au Conseil de Révision et appel au Président de la République »

Si en mai et juin ne sont respectivement fusillés qu’un turc et un grec, en respectant ce dispositif expéditif, le 23 août, un réseau d’Albanais, jugé par le Conseil de Guerre de la 57e DI, aboutissait à 12 condamnations à mort et à l’exécution de 10 d’entre eux le 25.

Avant de faire de même, sur requête de son commissaire rapporteur, le général de Vassart, commandant la 76e DI, avait demandé toutefois, le 25 août, la confirmation de cette règle de conduite concernant les prescriptions de la circulaire qui avaient été amendées entre le 11 juin et le 14 juillet pour faire face aux mutineries. Après cette date, les prescriptions de la circulaire ministérielle « Painlevé » du 20 avril 1917, s’appliquaient pleinement.

Le 29 août, le général Grossetti, commandant l’Armée Française d’Orient, répondait :

« Le recours en grâce ne s’applique qu’aux militaires français, aux militaires étrangers servant dans les régiments étrangers et aux indigènes incorporés sous le drapeau français. Quant aux condamnés grecs, turcs et bulgares, rien n’est changé aux dispositions prévues par la note du 20 avril 1917 du Cdt des Armées Alliées notifiée le 21 sous le N° 2286M/2M par l’Armée Française d’Orient.

En foi de quoi le général publiait la Note suivante :

Qu’avait-il été reproché à ce pope-cultivateur du village de Piskupige en Serbie ? En vue d’assurer la sécurité sur les arrières de l’Armée Française d’Orient, obligation avait été faite aux civils de remettre leurs armes à feu, sous la menace dissuasive de la note N° 5009/2 SR du 5 mai 1917 qui stipulait que tout détenteur d’armes non remises serait fusillé sur le champ. C’est ainsi que 5 habitants de Piskupige, trouvés possesseurs chacun d’un fusil Mauser, avaient été fusillés sur place. Auparavant le Commissaire de Police Benoist, Chef du Service de Sûreté de l’A.F.O, était venu s’enquérir des raisons du non-respect de la requête de venir déposer ses armes à la mairie. Ils répondaient qu’ils avaient obéi aux conseils du pope qui les avait encouragés à garder dissimulées leurs armes. Arrêté, accusé d’avoir fréquemment, en soirée, allumé du feu visible des lignes adverses, contrevenant au couvre-feu, d’avoir laissé partir son fils avec les troupes bulgares, lors du retrait de celles-ci, il était passé en jugement le 10 septembre et exécuté le lendemain au monastère de Kristofor près de Bukovo.

Tous ces acteurs autochtones s’appuyaient sur des réseaux. Condamné à mort le 10 avril, le turc Osman Balkalabatchich, avait cru alors échapper au poteau en livrant la bande avec qui il avait partie liée. Son espoir avait été déçu, car on a vu qu’il était exécuté le 21 avril. Ses révélations avaient permis la condamnation à mort des 12 du 23 août. Deux avaient échappé à l’exécution Adem Békir et Kerin Biniako. Ils avaient particulièrement intéressé le Commissaire Benoist car leurs révélations allaient pouvoir lui permettre de confondre sa bête noire : Themistokli.

Kerin Biniako, lieutenant de cette gendarmerie albanaise, Adem Békir, négociant, racontèrent au commissaire le premier qu’il avait assisté à une rencontre entre Sali Boutka et Themistokli, où ce dernier lui avait conseillé de rester avec les Bulgares, et le second qu’il avait servi de facteur pour transmettre les courriers de Themistokli aux responsables de l’espionnage germano-bulgares.

Avec ces preuves, l’arrestation était décidée, tandis que les deux qui avaient parlé, échappaient au poteau. Arrêté le 1er novembre, Themistokli était jugé le 7 novembre par le Conseil de Guerre de Salonique. Malgré une défense pied à pied, plaidant son patriotisme albanais, celui qui avait fait la pluie et le beau temps à Korytza de décembre 1916 à fin octobre 1917, décoré de la Croix de Guerre, était condamné à mort.

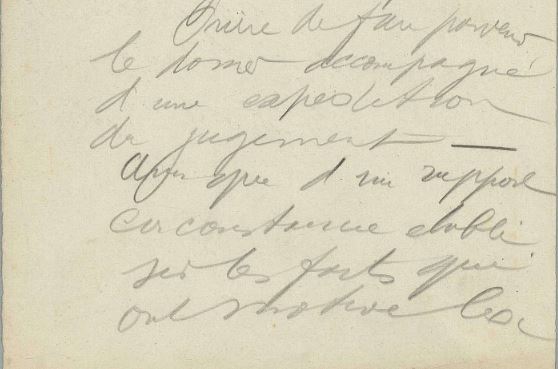

Le Commissaire-rapporteur arrêtait alors le dossier en concluant ainsi : « Jugement exécutoire après expiration des délais de révision et l’exercice du droit de grâce – Décret 9 juin 1916 et Circulaire ministérielle du 20 avril 1917 »

Le lendemain 8 novembre, Themistokli, dans les délais, se pourvoyait en révision.

Mais, à la surprise du Commissaire-Rapporteur, le processus était rapidement stoppé :

La pièce officielle relatant la décision prise par le Conseil de révision, fait apparaître la brusque interruption de la procédure.

L’exécution de Themistokli marquait un terme à la traque de ce groupe albano-musulman.

Le 26 novembre 1917, une autre longue enquête de notre Commissaire de Police Benoist livrait au Conseil de Guerre de la 76e DI un réseau d’espions, cette fois-ci au profit de la Bulgarie, tous condamnés à mort à l’issue du procès. Le général de Vassart n’a pas demandé cette fois confirmation de l’exécution immédiate, et l’a ordonnée pour le lendemain 27 novembre, à grand spectacle, près de la petite bourgade serbe de Holeven, la population tenue à distance, assistant à la fusillade, à 6h30, des 18 condamnés à mort, record des exécutions collectives par l’armée française dans la grande guerre.

Venue pour tendre la main aux serbes et combattre allemands, autrichiens et bulgares, l’armée française s’enfonçait dans la lutte sans merci contre des guérillas provoquées par la complexité des situations ethnico-politiques, les réprimant avec brutalité.

En métropole, on condamne en 1917 des civils : 10 en arrière et un en zone des armées. A l’arrière, 8 le sont pour espionnage ; tous étrangers : 3 espagnols, deux roumains, un mexicain, un néerlandais, un allemand ; ils ont tous été fusillés, le Président de la République ayant systématiquement refusé la grâce. Mata Hari et Bolo Pacha sont à ajouter à cette liste de 1917.

Un seul civil, Kalsch est condamné pour ce motif dans la zone des Armées pour des faits remontant à août 1914 en Lorraine. Les deux derniers le sont pour assassinat. Contrairement aux espions, ils ne sont pas exécutés, leur peine commuée en travaux forcés à perpétuité.

3-Les militaires condamnés puis exécutés dans les Conseils de Guerre permanents hors zone des Armées : 9

En métropole, il s’agit de 4 inculpés de trahison : Colnion, Bulme, Sideney, Capitaine Estève et de 4 assassins : Buttard, Margottin, Minangouin et Terrier. En Algérie, il s'agit de Mamou Ouali ben Yahia condamné pour meurtre.

Il faut rappeler que ces Conseils de Guerre disposent de 7 juges et que leurs Conseils de révision disposent de deux magistrats civils dont l’un d’eux est Président de droit. Le pourvoi en révision y existe depuis janvier 1915. Les 8 ont eu leur demande de grâce rejetée.

Hors Conseils de Guerre, deux autres militaires ont été jugés par des juridictions civiles et ont fini sur l’échafaud.

4-Les militaires condamnés par les Conseils de Guerre dans la zone des Armées

A-Evolution des différentes populations de condamnés à mort en 1917

Ne sont comptabilisés ici que les condamnés à mort sur le front Nord/Est, d’Orient, en Tunisie du Sud et au Maroc : territoires sur lesquels s’exerce, jusqu’en avril 1917, l’exceptionnalité de la demande de grâce.

Commençons par les bilans statistiques :

Pour information, aucune des données présentes dans ce tableau n’a été arrangée pour obtenir des calculs justes. Tous ces chiffres sont la traduction quantitative dans des tableaux mensuels de tous les noms des militaires condamnés à mort connus du Prisme.

Nota : dans le tableau ci-dessus, à partir du mois de mai, les conditions ayant changé, le pourcentage de grâces demandées n’a plus de raison d’être, les cases sont donc grisées. Le soldat Denison a été compté parmi les condamnés à mort/fusillés. Le soldat Moulia a été seulement compté parmi les condamnés à mort.

Que peut-on dire de global à la consultation de ce tableau ?

-Un record annuel du nombre de condamnations à mort :

1914 pour 4 mois : 209 ; 1915 : 461 ; 1916 : 380 ; 1917 : 671

-Un pic de condamnations à mort concentré de juin à octobre et d’exécutions sur juin.

-Une continuation du déclin du nombre d’exécutés :

1914 : 155 ; 1915 : 297 ; 1916 : 125 ; 1917 : 80

-Un taux de refus de grâce, non négligeable en début d’année, en voie ensuite de décroissance en fin d’année, portant le total d’exécutés avec autorisation du pouvoir politique à 64.

-Peu de cassations pour vices de forme en général, sauf en janvier, juin, juillet et août.

-Une intervention politique majeure : la circulaire ministérielle du 20 avril 1917 (présentée dans la sous-partie des condamnés en Orient).

Le tableau peut déconcerter par sa complexité. En fait, il permet d’avoir une vue globale. Par rapport à l’année 1916, qui a introduit le pourvoi en révision à l’initiative du condamné à mort par le décret du 8 juin, 1917 se caractérise par la mise en œuvre, à partir du 20 avril, de l’interdiction d’exécution de tout condamné à mort par un Conseil de Guerre sans autorisation du pouvoir politique.

On rappelle ici ce que dit cette nouvelle circulaire :

« Lorsqu’un jugement prononçant la peine de mort sera devenu définitif, du fait que le condamné n’aura pas formé de recours en révision, ou que ce recours et le cas échéant le pourvoi en cassation auront été rejetés, le dossier de la procédure devra toujours m’être transmis, avec l’avis des autorités hiérarchiques et le vôtre sur l’opportunité de laisser ou non la Justice suivre son cours »

Cette circulaire Painlevé abroge celle de son prédécesseur Millerand du 1er septembre 1914 rappelée ici :

« Dès qu'une condamnation capitale, prononcée par un Conseil de Guerre sera devenue définitive soit qu'elle n'ait pas été attaquée devant le Conseil de Révision, soit que le recours, ou le cas échéant le pourvoi en cassation ait été rejeté, soit enfin qu'il s'agisse de condamnation prononcée par un des Conseils de Guerre aux armées à l’égard desquels le décret du 10 août 1914 a suspendu le recours en révision, l'officier qui a ordonné la mise en jugement prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement à moins qu'exceptionnellement il n'estime qu'il y a lieu de proposer au Chef de l’Etat une commutation de peine »

C‘est un changement dans la lettre et dans l’esprit. Le soldat-citoyen ne peut plus être exécuté qu’avec l’aval présidentiel. L’autorité militaire, par sa justice, garde le pouvoir de condamner à mort, mais plus celui d’exécuter.

Jusque-là, les dossiers des condamnés à mort n’étaient adressés à la Direction du Contentieux et de la Justice militaire au Ministère de la Guerre que si le général de division ou un ou plusieurs juges sollicitaient une commutation de peine.

A partir du décret du 8 juin 1916, qui rétablissait le pourvoi en révision, le dossier, cette fois, avait commencé par transiter par le Conseil de révision, en cas de pourvoi par le condamné à mort.

L’accès à ce Conseil, ses modalités, lui étaient précisés par deux articles du Code de Justice Militaire :

-l’article 141 :

« Le Commissaire du gouvernement (rapporteur en temps de guerre) fait donner lecture du jugement à l’accusé par le greffier, en sa présence et devant la garde sous les armes.

Aussitôt après cette lecture, il avertit le condamné que la loi lui accorde vingt-quatre heures pour exercer son recours devant le conseil de révision.

Le greffier dresse du tout un procès-verbal signé par lui et le Commissaire du gouvernement »

-l’article 144 :

« Le délai de 24 heures accordé au condamné pour se pourvoir en révision court à partir de l’expiration du jour où le jugement lui a été lu.

La déclaration du recours est reçue par le greffier. La déclaration peut être faite par le défenseur de l’accusé »

Dans le cas où le jugement était annulé par ce Conseil, le dossier était transmis au Conseil de Guerre de la division qui allait avoir à juger à nouveau.

Sinon, si le Conseil n’avait pas trouvé de vices de forme, c’est le commissaire du Conseil qui faisait suivre le dossier sur Paris, si une demande de grâce avait été posée. Il le renvoyait au Conseil de Guerre qui avait jugé s’il n’y avait pas eu demande de grâce.

A partir de la circulaire du 20 avril, les circuits restaient les mêmes, à la différence que les commissaires-rapporteurs en Conseils de Guerre ou en Conseils de révision n‘avaient plus à se soucier de demandes de grâce ou pas, et pouvaient expédier, dès jugement fait, les dossiers revêtus des avis hiérarchiques sur Paris.

A l’armée la condamnation, au pouvoir politique la décision d’exécution.

Il est évident que la lettre du 20 avril est un texte de grande importance.

Il a fallu attendre 34 mois de guerre pour qu’en régime républicain, le pouvoir politique redevienne le recours suprême pour les condamnés à mort. Au-delà de cet énorme événement symbolique, Prisme, par l’étude statistique, a cherché à mesurer quel a été son impact.

Revenons à notre tableau

Les pourvois en révision :

Les condamnés, comme en 1916, y ont eu recours, à une confortable majorité (83%). Il est vrai que les accusés semblent placer peu d’espoir de voir leur procès cassé pour vice de forme, le pourcentage de refus ne pouvant que leur donner raison, bien que par deux fois, en juin, juillet, les Conseils de révision aient annulé en tout 85 jugements. C’est bien plus qu’en 1916.

Les demandes de grâce :

Elles sont très importantes dans le quadrimestre (janvier-avril) où elles étaient encore " sollicitables". Près de 8 dossiers de condamnations à mort sur 10 mentionnent une demande de commutation de peine des juges. Il s’agit ici de la continuation d’une tendance largement apparue dans le deuxième semestre 1916. Sans trop torturer les faits, on semble retrouver ici la situation d’avant la loi du 27 avril 1916. Cette loi supprimait les Conseils de Guerre Spéciaux, alors que ces derniers n’étaient pratiquement plus utilisés depuis des mois :

Soit 2 des 69 jugements du quadrimestre.

Ici, la circulaire du 20 avril rend obligatoire la transmission des dossiers alors que pour 78% d’entre eux, les juges le rendaient possible par leur demande de grâce. Comme en avril 1916, la circulaire d’avril 1917 consacre et rend obligatoire une mesure qui intervient, alors que, au fil des mois, s’était déjà mise en mouvement une pratique qui, dans l’esprit, reconnaissait l’aspiration des juges à laisser au politique la décision d’exécution :

La circulaire officialise donc, comme en 1916, un état de fait, qui n’a pas dû entraîner de levées de boucliers parmi les rapporteurs et juges des Conseils de Guerre, au vu de leur généralisation de l’appel aux politiques en dépit du fait que la note du 1er septembre 1914, qui l’interdisait quasiment, était toujours en vigueur. Entre 1914 et 1917, sans injonction gouvernementale ou parlementaire, c’est le non-recours à la demande de grâce qui a fini par devenir « exceptionnel », signe que les prescriptions terrorisantes du début de la guerre n’ont plus été respectées, tant elles ont paru intenables à ceux qui ont eu à les mettre en œuvre.

Prisme a noté un plus grand taux de refus de grâce dans ce premier quadrimestre sans y trouver d’explications. Il tentera d’en trouver dans les analyses mensuelles des dossiers de condamnés.

Lecture et exploitation du tableau pour le 1er quatrimestre :

Pour bien appréhender ce tableau, prenons janvier en exemple. Parmi les 55 condamnés à mort, 43 se pourvoient en révision, révision refusées pour 32 d’entre eux et accordées aux 11 autres, dont les dossiers sont transmis au Conseil de Guerre qui les rejugeront. Parmi les 44 restants, la grâce a été demandée pour 38, et donc non envisagée pour 6 (44-38). Le Président de la République a demandé pour 7 des 38 condamnés présentés à sa décision que « la Justice suive son cours ». Ainsi le total des exécutés qui est de 13, se répartit entre 6 dont le commandement a assuré l’exécution sans demande au Président et 7 exécutés avec l’aval du Président.

Voici ce que donne cette approche au niveau quadrimestre :

Restant de l’année :

A partir de mai, la demande facultative de grâce à la disposition du commandement n’existe plus. Dès lors, l’envoi des dossiers est automatique et donc les 58 exécutés de mai à décembre sont tous d’initiative politique. En réalité, cette responsabilité ne porte que sur l’exécution de 51 d’entre eux. En effet, comme nous le verrons plus en détail dans l’analyse du mois de juin, le général Pétain a été autorisé de mi-juin à mi-juillet, à décider à son niveau d’exécutions sans en demander la permission au pouvoir politique. Il a usé de cette latitude 7 fois.

Il s’agissait de l’épisode des mutineries, où la justice a dû s’adapter. On peut le subodorer quand on constate la variation anormale du taux d’annulation de jugements en juin-juillet que nous étudierons plus en détail dans la suite de ce travail.

Quoi qu’il en soit, avec la circulaire du 20 avril 1917, on s’éloigne définitivement de la carte blanche donnée au commandement en début de guerre. Cela rend d’autant plus importante la cellule qui, à la Direction du Contentieux et de la Justice Militaire à Paris, réceptionne les dossiers, les analyse, et décide, si l’exécution est refusée, de la durée de la peine d’emprisonnement selon ses critères propres. Certes, formellement, il n’y a pas décision mais simplement proposition, car cette dernière se doit d’être examinée, pour avis, par la Direction des Grâces et des Affaires Criminelles du Ministère de la Justice. La compulsation des archives de cette Direction montre qu’à 90% la Justice entérine les propositions de la cellule de Justice militaire. Quand rarement elle objecte, elle est soumise à forte pression du Ministère de la Guerre, pour revenir sur l’objection.

A la lecture des dossiers, on constate que le Président de la République a peu son mot à dire à ce sujet. Dès que la Direction des Grâces et des Affaires Criminelles a donné son avis, la Direction du Contentieux et de la Justice Militaire récupère le tout et fait le nécessaire auprès de la Chancellerie de l’Elysée, pour préparer le document à signer par le Président.

Désormais, plus encore qu’en 1916, puisque dorénavant, tous les dossiers de condamnés à mort passent entre ses mains, cette cellule devient, jusqu’à la fin de la guerre, le vrai tribunal qui juge en dernier ressort et considère le dossier du Conseil de Guerre comme un recueil de pièces d’instruction qui va lui permettre de prendre sa décision. Il y a un déclassement. Le jugement du Conseil de Guerre n’est plus considéré que comme avis et non une décision souveraine d’un tribunal. L’autorité de la « chose jugée », la condamnation à mort, n’est pas contestée, mais la nature de l’application de la peine est remise en question au sein d’un cénacle restreint siégeant rue de Bellechasse à Paris. Prisme a déjà, dans son étude sur 1916, marqué son étonnement devant l’existence de cette cellule quasi clandestine, aux membres et à leurs qualités inconnus, dont les archives ont disparu et qui dans l’ombre a finalement fixé le sort des condamnés à mort, partiellement jusqu’au 20 avril 1917 puis en totalité après cette date.

Ceci dit, l’événement statistique majeur de 1917 est la chute spectaculaire du nombre de fusillés : 80 à opposer aux 297 de la cohorte de 1915, alors que le bon sens commun imagine que, face au massif mouvement de désobéissance des mutineries, une répression sanglante aussi massive a dû lui correspondre.

On peut envisager l’hypothèse selon laquelle, si la circulaire Painlevé avait été publiée après la victoire de la Marne, chose possible car la République n’était plus en danger, on travaillerait aujourd’hui sur un corpus de fusillés bien moins conséquent qu’il ne l’a été.

1- Cohorte de Janvier : 55 condamnés à mort, 13 exécutés, 31 commutations de peine, 11 jugements annulés pour vice de forme par les conseils de révision d’armée, sur les 43 examinés.

On dénombre 55 condamnés à mort, dont 11 ont eu leur jugement annulé par le Conseil de révision, sur un total de 43 qui s’étaient pourvus en révision. Pour les 44 restants, le sort de 38 d’entre eux a été soumis à la décision du Président de la République soit 69%. Celui-ci a accordé une commutation à 31 d’entre-deux. Au final, 13 soldats de la cohorte ont été exécutés.

Dans notre article sur la justice au quotidien au sein d’un corps de troupe, nous avons déjà étudié le cas d’un soldat gracié au cours de ce mois. Nous renvoyons les lecteurs vers cette étude de cas.

Un multi-récidiviste gracié:

Onze novembre 1916 vers 13h30, le brigadier Couroussi du 11e escadron du train des équipages affecté à l’ambulance 8/11 à Lignères déclarait aux gendarmes Lamy, Baudu et Quéméneur de la prévoté de la 21e division d’infanterie : je viens vous amener deux déserteurs que je viens d’arrêter. Ces 2 déserteurs avaient été dénoncés par des civils. Incarcérés à la prison militaire de la division, interrogés, le premier soldat se nommait Rostagni du 173e RI. Il a reconnu être déserteur.

Trois jours auparavant, le 8 novembre, vers 18h00, le sergent Van Hanve procédait à l’appel des hommes versés à la section spéciale de discipline de la 126e DI, il venait d’apprendre par le caporal Collet, l’absence du soldat Rostagni. Les recherches pour le retrouver, restèrent vaines. La section partit, sans Rostagni, exécuter des travaux en avant de l’ouvrage n°10 à Avocourt. Trois jours plus tard, Rostagni était arrêté aux environs de Lignères par le brigadier Couroussi. Il était transféré à la prison du QG à Vavincourt mais il s’échappa à nouveau en pratiquant une brèche dans le mur du local où il était détenu. Puis il se rendit à Bar-le-Duc, prit un train de permissionnaires et arriva à Paris. Rostagni, accompagné d’un comparse, le soldat Ausilia, y avait croisé le soldat Lestamps, du 4e RA, qui lui avait confié sa musette le temps de faire une course. Au retour de Lestamps, Rostagni et Ausilia avaient disparu. Le soldat Lestamps déposa une plainte auprès du commissaire militaire de la gare. Rostagni était arrêté au moment où il allait prendre le train pour les Alpes-Maritimes en possession des objets confiés par Lestamps. Son arrestation permit de mettre à jour sa désertion. Rostagni fut transféré à la caserne de Reuilly.

Après avoir comparu 2 fois devant un Conseil de Guerre, Rostagni avait été transféré à la section spéciale de discipline de la 126e DI, le 31 août. Il avait déjà été condamné le 23 mars à 3 ans de travaux publics pour désertion à l’intérieur en temps de guerre, puis le 28 août à 10 ans de travaux publics pour abandon de poste en présence de l’ennemi. Par 2 fois, les peines avaient été suspendues. Considéré comme assez bon travailleur quand le travail lui plaisait, Rostagni a été l’objet de nombreuses punitions : non malade, mauvaise volonté au travail, paroles déplacées ou ordurières, n’hésite pas à abandonner le travail quand il ne lui plait pas. Rostagni avait été blessé à la bataille de la Marne et plus légèrement au bois de la Gruerie.

Devant ces faits, le commissaire-rapporteur Gazier avait estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre Rostagni en ce qui concernait le vol des affaires du soldat Lestamps mais en revanche, il demanda le renvoi de Rostagni devant le Conseil de Guerre pour avoir abandonné, sans autorisation, son poste en présence de l’ennemi le 8 novembre aux environs du réduit d’Avocourt. Le témoin convoqué était le caporal Collet.

Extraits de l’interrogatoire de Rostagni :

La remarque de Rostagni ne manque pas de pertinence, mais la possibilité par ce constat d’échapper à la peine de mort avait été réduite à néant dès septembre 1914, quand le Ministre de la Guerre, Millerand, avait décrété que le mot « poste » dans la notion d’abandon de poste est l’endroit où le militaire doit être présent pour l’accomplissement de son devoir et de son service.

Dès lors, aucune réticence de la part du commissaire rapporteur à requérir pour abandon de poste en présence de l’ennemi.

Durant son interrogatoire, le caporal Collet déclara :

Le 12 janvier 1917, le Conseil de Guerre de la 126e DI s’était réuni à Longchamp-sur- Aire. Hasard, il était présidé par le colonel D’Albis de Gissac commandant le 173e RI.

Deux questions ont été posées aux juges :

-le soldat Rostagni du 173e RI est-il coupable d’avoir, le 8 novembre 1916 à l’ouvrage n°10 aux environs du réduit d’Avocourt, abandonné son poste sans autorisation ?

-le dit abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?

A ces 2 questions, les juges ont répondu « oui » par 3 contre 2 et ont condamné Rostagni à la peine de mort en application des articles 213, 187 et 139 du code de justice militaire. Les circonstances atténuantes ont été refusées par 3 voix contre deux.

Rostagni s’était pourvu en révision. Le Conseil de révision de la 2e Armée qui s’était réuni le 24 janvier, avait rejeté le recours formé.

Le 22 février, le président de la République a commué la peine de mort en 20 ans d’emprisonnement. Le 3 mars, le sergent Harel commis-greffier a donné lecture de la décision présidentielle au soldat Rostagni.

Par décret du 22 décembre 1921, il a été accordé au détenu une remise de peine de 10 ans. Le 28 avril 1922, Rostagni a bénéficié d’une remise du restant de sa peine.

Il ne faut pas croire que le dossier du soldat Rostagni est un cas isolé. Plusieurs fois condamné, la peine à chaque fois suspendue est un « grand classique » que l’on trouve assez fréquemment dans les archives de la justice militaire.

Un abandon de poste lourdement sanctionné:

Le 6 novembre 1916 vers 17h30, le sergent de ville Pinguet du commissariat de police de Gentilly intervient avec son collègue sur un groupe d’individus dans le but de connaître la situation d’un militaire signalé comme déserteur. Le soldat s’est alors enfui, il a été rattrapé. Pendant son arrestation, le sergent de ville Pinguet a eu sa veste déchirée et son collègue a reçu des coups. Invité à suivre les 2 sergents de ville, le soldat a refusé de les suivre au commissariat et s’est roulé par terre. Les autres membres du groupe se sont alors opposés à son arrestation sans voies de faits. Avec l’aide de 4 autres policiers du commissariat, le soldat et 3 autres personnes ont été conduits au commissariat.

Le soldat est « fortement épris de boisson ». Le soldat décline finalement son identité, il s’appelle Lecoq Maurice Marcel, il est célibataire. Durant son interrogatoire, Lecoq a déclaré avoir été puni de 8 jours d’emprisonnement en 1912 pour coups et blessures. Il a déclaré appartenir à la 19e compagnie du 226e RI, avoir quitté son unité à Froissy dans la nuit du 1er au 2 novembre, puis pris un train à Amiens pour Paris. Enfin, il a déclaré avoir trop bu la veille et s’être simplement débattu pour ne pas se laisser emmener. Lecop précise « qu’il regrette sincèrement son acte ». Extrait de la prison du Cherche-Midi, Lecoq a été conduit le 9 novembre en gare de Creil pour être transféré vers son unité où il arriva entre 2 gendarmes le 12 novembre.

Le 226e RI fait partie de la 70e DI. Le 22 septembre, le 226e RI débarque au camp n°63 à Lamotte en Santerre ; il y restera jusqu’au 6 octobre, date à laquelle le régiment va occuper le camp n°4 à Froissy. Le 7, il se déplace jusqu’au camp n°56 entre Cappy et Eclusier. Le 12, le 226e quitte ses emplacements pour monter en ligne à côté de Biaches. Le 20, le régiment est relevé et retourne au camp n°4 à Froissy. Premier novembre, une partie du régiment, déjà alerté, était montée en ligne depuis la veille, à la disposition de la 77e DI ; la 19e compagnie quitte le camp n°4 vers 17h00. A 19h20, elle est au point 512. A 22h00, son installation est terminée dans la tranchée Sophie. Les 24 et 28 septembre, le 226e a reçu 7 officiers, 392 soldats et s/officiers. Pendant cette période, le régiment a enregistré environ 34 tués et 105 blessés.

Le 1er novembre, la 19e compagnie se trouvait au camp 4 de Froissy ; elle attendait l’ordre de partir aux tranchées vers 17h00. Vers 15h00, le caporal Melle chercha vainement Lecoq et malgré les recherches, il manquait à l’appel.

Au moment de sa désertion, Lecoq était en prévention de Conseil de Guerre pour 3 désertions successives (les 2, 15 et 22 octobre 1916) s’évadant à chaque fois avant l’arrivée de l’ordre d’écrou. Ce soldat avait été transféré le 10 août en provenance du 279e RI après une condamnation du Conseil de Guerre de la 70e DI à 6 mois de prison pour désertion à l’intérieur en temps de guerre, peine suspendue. Ses supérieurs ont une mauvaise opinion de lui, « ses désertions donnant le plus mauvais exemple aux autres soldats de la compagnie qui le voient se dérober aux pénibles devoirs auxquels ils sont astreints ».

Une plainte a été déposée contre Lecoq. Il a été inculpé d’abandon de poste en présence de l’ennemi et de désertion à l’intérieur en temps de guerre. Lecoq a comparu le 11 janvier 1917 à 8h30 devant le Conseil de Guerre de la 70e DI.

Dans les notes d’audience, Lecoq reconnaît les 3 premières désertions. Il se justifie ainsi : « j’étais sans nouvelle de ma famille qui m’avait délaissé ». Pour le dernier abandon de poste, Lecoq précise « qu’il ignorait que la compagnie devait recevoir l’ordre d’attaquer, je m’ennuyais, je ne recevais ni nouvelles, ni lettres ; j’ai fait l’Artois, Verdun, mais pas la Somme ».

Le premier témoin, le sergent Henry, indique que : « le commandant de la compagnie avait rassemblé les chefs de section pour nous donner les ordres avant d'aller en ligne, attaquer, les hommes le savaient ». Suite à cette déposition, interrogé par le Président du Conseil de Guerre, Lecoq indique : non, je n’ai rien à dire. Le second témoin, le caporal Melle confirma avoir constaté la disparition de Lecoq vers 15h00. Il indique avoir effectué des recherches avec le sergent Henry mais sans résultat et ne l’avoir revu que le jour de la relève près du château de Cappy quand les gendarmes l’ont ramené.

Durant son interrogatoire, Lecoq reconnaît avoir quitté la compagnie vers 15h00. Il indique qu’il savait parfaitement que le bataillon était alerté et devait monter le soir même au point 512. Quand on l’interroge sur le fait qu’il est coutumier de la désertion, Lecoq répond qu’il s’ennuie, qu’il ne se plait pas au régiment, qu’il veut aller au 360e RI. Quand on lui demande pourquoi, après avoir été un bon sujet, nommé caporal, vous avez changé subitement, pourquoi ? Lecoq répond : par dépit d’avoir été versé au 279e RI après la dissolution du 237e RI. Lecoq précise qu’il regrette ses actes mais que c’est par ennui qu’il a pris l’habitude de déserter.

Sept questions ont été posées aux juges. Les 5 dernières questions concernaient les inculpations de désertion à l’intérieur en temps de guerre. Conformément au code de justice militaire, ces désertions ne sont jamais sanctionnées par la peine de mort mais par 2 à 5 ans de travaux publics.

La première question était : le soldat Lecoq Maurice Marcel du 226e RI est-il coupable d’avoir, le 13 septembre 1916, abandonné son poste, quittant sa compagnie qui se trouvait dans les tranchées près de Frise et au moment où elle venait de recevoir l’ordre de se porter en ligne à l’est de Cléry ? La 2ème question était : ledit abandon de poste a-t-il eu lieu en présence l’ennemi ?

A la 1ère question, les juges ont déclaré : à l’unanimité des voix, l’accusé est coupable

A la 2e question, les juges ont déclaré : à l’unanimité des voix, oui

Au nom du peuple français, le Conseil de Guerre de la 70e DI a condamné le soldat Lecoq à l’unanimité des voix à la peine de mort en application des articles 213, 231, 232, 234 et 135 du code Justice militaire.

Lecoq s’était pourvu en révision le 12 janvier, le Conseil de révision de la 1ère Armée a examiné le dossier :

Le 18 janvier, le Conseil de révision de la 1ère Armée a rejeté le pourvoi formulé par Lecoq.

Le 15 février 1917, un recours en grâce a été adressé au président de la République. Le 19 février, après examen du dossier, celui-ci n’a pas cru devoir accueillir le recours en grâce du soldat Lecoq.

Dans le dossier des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice, on peut lire cette appréciation en fin de texte : aucune objection aux conclusions tendant à laisser la justice suivre son cours.

Le 22 février 1917 à 6h30 du matin, à mi-chemin entre Berneuil et Attichy près du dépôt de munitions, le commis-greffier Desneiges a donné lecture du jugement, du rejet du recours en révision et du rejet du recours en grâce devant les troupes réunies. Le médecin aide-major a constaté le décès du soldat Lecoq.