Après l’article sur le soldat Pennerat, Prisme poursuit ses recherches en regardant si les dispositions de l’article 74 du code de justice militaire ont été respectées. Rappelons que le conseil de révision se substitue, en temps de guerre, à la Cour de Cassation. Comme le précise le titre II du livre II du code de justice militaire qui définit les compétences de cette entité, les conseils de révision se prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre établis dans leur ressort.

Dans ses derniers articles, Prisme concentre ses recherches sur la période où le conseil de révision a été suspendu par décret du Chef de l’Etat comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 71 du code de justice militaire et sur les jugements des conseils de guerre temporaires spéciaux. En effet, ces juridictions d’exception étaient plus propices à engendrer des vices de procédure par l’absence de personnel dédié au bon fonctionnement de la justice militaire et par la célérité de mise en œuvre de ces juridictions. Cette recherche se polarise, pour l’instant, sur 2 types de vices de procédure qui sont factuellement faciles à déceler et ne prêtent pas à controverse.

Comme le souligne le traité des recours en révision contre les jugements des conseils de guerre en temps de guerre du colonel Augier et de Le Poittevin (édition de la société du recueil Sirey – 1915, page 1), le conseil de guerre étant juge souverain du fait, le conseil de révision était juge du droit. Les conseils de révision sont pour les militaires condamnés ce qu’est dans l’ordre civil la Cour de cassation pour les individus condamnés en matière criminelle ou correctionnelle.

Pour détecter ces vices de procédure, la lecture des arrêts de la Cour de cassation sont très utiles mais aussi la connaissance des ouvrages de référence en la matière comme l’Augier/Le Poittevin, le Pradier-Fodéré/Le Faure, le Victor Foucher, le Leclerc de Fourolles/Coupois qui apportent de précieuses informations même si le plus petit de ces ouvrages comporte 740 pages.

Nous rappelons que Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte » introduite par le général Bach. Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il peut l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.

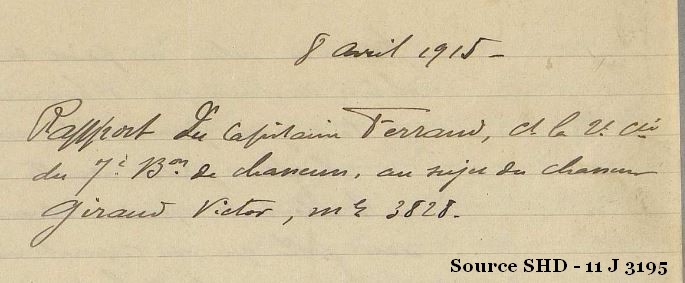

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.

Les phrases en italiques sont la copie exacte des documents originaux, quelle que soit leur apparence.

--------------------------

Le 27e bataillon de chasseurs alpins est entré dans le conflit en Lorraine, à Dieuze précisément le 19 août 1914 au sein de l’armée de Castelnau. Entre novembre et décembre 1914, cette unité est en Belgique, à Ypres, Poperinghe pour arrêter l’ennemi. Fin décembre, le 27e BCA se bat au nord d’Arras. Pour cette attaque du 27, le JMO mentionne 8 officiers tués, 2 blessés et 347 sous-officiers, caporaux et chasseurs tués, blessés ou disparus.

Début janvier 1915, le bataillon est en Alsace. Dès le 20 janvier, il est sur les pentes de l’Hartmannswillerkopf pour essayer de secourir un peloton du 28e BCA encerclé par l’ennemi, sans succès. Fin mars, l’attaque sera reprise avec d’autres unités et le 6 avril l’Hartmannswillerkopf sera conquis. Au cours du mois de juin 1915, le 27e BCA prend part aux attaques sur la cote 955 et sur Metzeral.

Le 8 juin 1915, les gendarmes de la commune de St Amarin située à 15 km à vol d’oiseau au sud de Mittlach le Haut, rattachés à la prévôté de la 66e division, ont procédé à l’arrestation du chasseur Holagne Joseph du 27e BCA dénoncé par un habitant comme pouvant être un déserteur. Interrogé, ce militaire a déclaré avoir quitté son bataillon à Greff près de Steinbach le dimanche 23 mai 1915 vers 16 heures au moment d’une attaque. Holagne expliqua qu’il travaillait aux travaux des champs chez un civil auquel il avait affirmé qu’il était l’ordonnance d’un capitaine. Ce militaire expliquait sa désertion par le fait que le sergent de sa section avait menacé de le punir car son fusil n’était pas propre.

Pour sa part, le lieutenant Bonichon commandant la 1ère compagnie du 27e BCA rédigeait un rapport au sujet du chasseur Holagne.

Le 27 mai 1915, la 1re compagnie commandée par le capitaine Wagner quittait le cantonnement de Steinlebach pour se rendre à la cote 1025 où il devait être en réserve pour une attaque faite par le 28e BCA. Le chasseur était présent.

La compagnie se trouvait massée en ligne de sections par deux sur les pentes de nord-ouest de [la cote] 1025, lorsqu’un obus éclatant au-dessus de la formation, causa la mort de 6 chasseurs et en blessa 8. Le capitaine donna l’ordre de reformer la compagnie à 100 mètres plus bas vers le ravin et de faire l’appel.

Dans chaque section, les caporaux firent l’appel par escouade et c’est alors que l’on s’aperçut de la disparition du chasseur Holagne. On pensa qu’il avait été blessé et qu’il avait gagné le poste de secours.

A ce moment, la compagnie se porta en avant pour occuper les tranchées.

Le lendemain, le sergent major de la Cie s’étant renseigné, rapporta que des chasseurs l’avaient rencontré, paraissant blessé et se dirigeant vers l’arrière.

Le chasseur Holagne, déjà condamné à 2 ans de prison, exécution du jugement retardé, est à la compagnie depuis le mois de janvier 1915.

Ce chasseur qui semble ne pas avoir la plénitude de ses facultés, avait cherché à racheter sa faute : lors du séjour du bataillon à Ventron et quand on demanda l’envoi de patrouilles à l’Hartmannswillerkopf, Holagne se présenta comme volontaire et partit sous les ordres du sergent Hillereau Georges et s’acquitta de la mission avec une bonne volonté évidente.

Au combat du 6 avril, son capitaine alors, M. Paul Wagner, le félicita et lui promit même d’intercéder à l’effet de lui faire lever sa peine de prison ; c’est pour ces raisons que l’on ne douta pas, le jour de sa disparition, que ce chasseur avait abandonné son poste sans motif.

Le chasseur Holagne, ayant commis une faute très grave, le lieutenant commandant la compagnie demande à ce qu’il soit traduit devant un conseil de guerre pour son abandon de poste.

Le soldat Holagne fait partie de la classe 1913, incorporé au 27e BCA et arrivé au corps le 26 novembre 1913. La notice individuelle le décrit comme cultivateur et maçon à son compte résidant dans les Bouches du Rhône, célibataire, catholique, ne s’adonnant pas à l’ivrognerie, ne se livrant pas au libertinage, ni à la débauche, ne vivant pas en concubinage mais passablement noté dans sa commune. Comme cela est mentionné dans le rapport du lieutenant Bonichon, ce militaire a déjà été condamné le 7 décembre 1914 par le conseil de guerre de la 64e division à trois ans de prison pour un abandon de poste sur un territoire en état de guerre. Le même jour, l’exécution de la peine a été suspendue par ordre du général Compagnon commandant cette division.

Cette mesure est très répandue. Elle est prévue par l’article 150 du code de justice militaire et rappelée par le ministre de la Guerre dans son courrier du 20 septembre 1914 : le commandement ne doit pas hésiter dans tous les cas où, après examen, il le reconnaîtra justifié, d’user des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 150 du code de justice militaire, et à suspendre l’exécution du jugement. Ne nous leurrons pas, cette suspension a un but bien précis qui est explicité dans le courrier du 20 septembre 1914 : mon attention a été appelée sur le fait que, trop fréquemment à l’heure actuelle, des militaires commettent des délits et même des crimes dans le but unique d’être incarcérés et éloignés ainsi des champs de bataille et des dangers de la guerre. Il me parait indispensable de prendre toutes les mesures propres à mettre un terme à des actes qui constituent un grave manquement au devoir militaire et privent l’armée du concours d’un certain nombre de soldats.

A la suite du rapport du lieutenant Bonichon, le 1er juillet 1915, le chef de bataillon Stirn, commandant le 27e BCA a ordonné la traduction du soldat Holagne devant le conseil de guerre spécial du 27e BCA pour un abandon de poste en présence de l’ennemi.

Le lieutenant Martin, agissant par délégation conformément à l’article 85 du code justice militaire en tant qu’officier de police judiciaire, a interrogé Holagne. Cet officier n’a posé qu’une question :

D-comment êtes-vous parti et quel jour êtes-vous parti ?

R-je suis parti au moment où on allégeait les sacs de la compagnie à la cote 1025, le 27 mai 1915, avant de partir à l’attaque.

Parmi les trois témoins cités dans le rapport du lieutenant Bonichon, deux n’ont pas été auditionnés, le sergent Baudelin blessé puis évacué et le caporal Vassal porté disparu. L’officier de police judiciaire a auditionné le 3e témoin cité dans le rapport du lieutenant Bonichon. Il s’agit du sous-lieutenant Chailloux qui a déclaré : le 27 mai, alors que la 1ère compagnie était depuis quelque temps sous le bombardement à la cote 1025, un obus vient tomber au milieu de la 1ère section dont faisait partie l’accusé tuant 6 chasseurs et en blessant 7. Les blessés se dirigèrent sur le poste de secours et Holagne partit avec eux ; on le croyait blessé à ce moment-là. Le lendemain lorsque l’on fit l’appel, le chef de section constata qu’Holagne n’avait pas rejoint la section et n’avait pas passé au poste de secours pour se faire évacuer.

Un autre témoin en la personne de l’adjudant Hillereau a été entendu par le conseil de guerre.

Le 2 juillet 1915, les pièces du dossier de procédure ne le précisent pas, probablement à la lecture des éléments recueillis par l’officier de police judiciaire, le chef de bataillon Stirn, commandant le 27e BCA, ordonnait la mise en jugement directe du soldat Holagne en application de l’article 156 du code de justice militaire. Le conseil de guerre spécial du 27e BCA était convoqué pour le jour même à Mittlach le Haut.

Le chef de bataillon Stirn avait-il anticipé le résultat de l’audition des témoins et l’interrogation du prévenu ? Toujours est-il que le 1er juillet, comme on peut le constater ci-dessus, cet officier avait déjà désigné les juges du conseil de guerre dont lui-même. Le chef de bataillon Stirn avait également désigné un commissaire-rapporteur en la personne du lieutenant Giaubert, un greffier en la personne du soldat Fraggianelli qui a remis la cédule de convocation aux témoins. Le défenseur désigné d’office par le commissaire-rapporteur était l’aspirant Mutters.

Le conseil de guerre s’était réuni le 2 juillet à Mittlach le Haut devant le poste de commandement. Le chef de bataillon Stirn, président de ce conseil, a procédé à l’audition des témoins dont l’adjudant Hillereau qui a déclaré : avoir connu quand il était sergent-major à la 4e compagnie, il se souvient que l’accusé quitta la compagnie au cours d’une marche de nuit d’Andilly à Bernécourt puis à l’interrogatoire de l’accusé même si les notes d’audience n’en font pas mention.

A l’issue des débats, les juges du conseil de guerre ont condamné à mort à l’unanimité le soldat Holagne pour abandon de poste en présence de l’ennemi en application de l’article 213 &1 du code de justice militaire.

Le même jour, à 11h30, le chasseur Holagne a été fusillé.

-------------------------

Faut-il s’étonner que ce militaire ait été fusillé si peu de temps après le verdict du conseil de guerre ? Pas vraiment, c’est ce que prescrivait le décret ministériel du 1er septembre 1914 : dès qu’une condamnation capitale, prononcée par un conseil de guerre sera devenue définitive [….] l’officier qui a ordonné la mise en jugement prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du jugement. La condamnation était devenue définitive puisque le conseil de guerre était une juridiction souveraine des faits et que le recours en révision a été suspendu le 17 août 1914.

Restait le recours en grâce dont le nouvel usage était précisé dans le même décret ministériel : à moins qu’exceptionnellement, il n’estime [l’officier qui a ordonné la mise en jugement] qu’il y a lieu de proposer au Chef de l’Etat une commutation de peine. Lorsqu’il décidera que la Justice doit suivre son cours, il se conformera, sans m’en référer aux dispositions finales de l’article 71 du code de justice militaire et donnera l’ordre d’exécution dans les 24 heures qui suivront la réception du jugement.

Pour le cas Holagne, le chef de bataillon Stirn n’a pas proposé de recours en grâce mais a rapidement ordonné l’exécution.

Dans ce dossier, le respect des procédures laisse un peu à désirer, ainsi le lieutenant Giaubert se présente comme commissaire du gouvernement alors que cette fonction n’existe pas au sein des conseils de guerre temporaires puisque les fonctions de commissaire du gouvernement et de rapporteur ont été réunies en 1875 lors de l’importante refonte du code de justice militaire du moins pour les conseils de guerre temporaires qui ont jugé 96% des militaires français condamnés à mort puis fusillés. On remarque que beaucoup de documents sont encore manuscrits alors que le jugement a eu lieu en juillet 1915 soit presque une année après le début du conflit.

L’interrogatoire de ce militaire par l’officier de police judiciaire a été très bref. Cet officier n’a pas d’éléments à décharge mais pouvait-il en être autrement vu la réponse donnée par ce soldat. De même, lors du jugement, les notes d’audience des 2 témoins sont plutôt succinctes. Dans ce jugement, on se demande si on n’a pas confondu célérité avec précipitation.

Pour Holagne, était-on dans le cas d’un flagrant délit qui aurait justifié le recours à un conseil de guerre temporaire spécial ? Ce soldat a été arrêté le 8 juin suite à un abandon de poste en présence de l’ennemi survenu le 27 mai 1915, le jugement ayant eu lieu le 2 juillet. Le recours à cette procédure ne semblait plus justifié. Le conseil de guerre de la 66e division, juridiction plus rompue au fonctionnement de la justice militaire avec un commissaire-rapport à plein temps, aurait probablement évité les tâtonnements et imprécisions de ce conseil de guerre spécial.

Ce jugement comme d’autres, souffre de plusieurs vices de procédure.

Comme on peut le voir, ci-dessus, sur l’ordre de convocation du conseil de guerre, le chef de bataillon Stirn a présidé ce conseil de guerre spécial mais il a également nommé les juges du conseil de guerre dont lui-même. C’est formellement interdit par l’article 24 du code de justice militaire qui précise que nul ne peut siéger comme président ou juge s’il a précédemment connu de l’affaire comme administrateur.

Selon le commentaire abrégé sur le code de justice militaire du capitaine Vexiau de 1876, licencié en droit, par celui qui a connu de l’affaire comme administrateur, il faut entendre celui qui a été appelé par ses fonctions à en faire l’examen et à donner son avis sur les faits qui font l’objet de la poursuite. Le capitaine Vexiau reprend la fin de l’alinéa 96 (page 91) du commentaire sur le code de justice militaire de 1858 du conseiller à la Cour de cassation Victor Foucher.

La minute du jugement mentionne cette phrase qui s’avère inexacte : lesquels [les juges dont le président] ne se trouvant dans aucun des cas d’incompatibilité prévus par les articles 22, 23 et 24 du code précité. Dans le cas du soldat Bersot, l’arrêt de la Cour de cassation a bien précisé ce point, l’officier qui a ordonné la mise en jugement d’un militaire ne peut pas présider un conseil de guerre.

Ce type de vice de procédure ne se produit pas au sein des conseils de guerre temporaires ordinaires car c’est le général de division qui nomme les juges (le président du conseil de guerre étant dans la plupart des cas un lieutenant-colonel) et ordonne la mise en jugement en adressant un courrier au commissaire-rapporteur de la division.

Ce jugement présente un autre vice de procédure. La minute du jugement a été rédigée sur un document manuscrit baptisé « Formule n°16-2 » par analogie aux modèles de référence présents en annexe du code de justice militaire. Sur cette pièce, il est écrit : En conséquence, le conseil déclare que le prévenu est coupable et le condamne en vertu de l’article 213 à la peine de mort. Or, selon l’article 140 du code de justice militaire, « le jugement fait de l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la présente section …..Il énonce à peine de nullité….6° les questions posées, les décisions et le nombre de voix ». Sur la minute de ce jugement « modèle n°16-2 », le nombre de voix n’a pas été mentionné. Quelle aurait été la réaction du conseil de révision, s’il avait eu à se prononcer, devant ce fait ?

Dans ce dossier, il existe un troisième vice de procédure. Il est écrit, « le président a posé la question, ….…, ainsi qu’il suit : l’accusé est-il coupable du fait qui lui est imputé ? » Selon l’article 132 du code de justice militaire, la 1ère question doit porter sur le fait principal et chaque circonstance aggravante devant faire ensuite l’objet d’une question séparée sous peine de tomber dans le vice de complexité. Exemple : le soldat X est-il coupable d’avoir le dix mai 1916 devant Verdun, abandonné son poste en présence de l’ennemi réunit ainsi en une seule question le fait principal « d’abandon de poste » et la circonstance aggravante de « présence de l’ennemi ». Ce vice de procédure aurait suffi pour casser ce jugement si les conseils de révision n’avaient pas été suspendus.

Parmi tous les vices de procédure sanctionnés soit par la Cour de cassation, soit par les conseils de révision, ces 3 catégories sont assez faciles à identifier sur un jugement.

Si le conseil de révision de la VIIe Armée n’avait pas été suspendu le 17 août 1914 comme d’ailleurs tous les autres conseils de révision statuant sur les jugements des conseils de guerre temporaires, il est certain que ce jugement aurait été cassé et renvoyé devant une autre juridiction. Pour autant, quel jugement aurait été rendu par cette nouvelle juridiction ? Avant l’admission des circonstances atténuantes, mesure phare de la loi du 27 avril 1916, il est fort peu probable que ce jugement ait été différent, même si les notes d’audience ne le réaffirment pas, le soldat Holagne ayant admis son abandon de poste en présence de l’ennemi devant l’officier de police judiciaire.

In fine, en l’absence du conseil de révision qui était juge du droit, l’emploi de ce type de juridiction s’est avéré encore une fois très préjudiciable au bon fonctionnement de la justice militaire. Du reste, les statistiques le montrent bien, juillet 1915 est le dernier mois d’usage des conseils de guerre temporaires spéciaux avant que ce type de juridiction ne tombe en désuétude.

Prisme est sûr de ses statistiques. Comme le général Bach le soulignait : avant de le décrire, un phénomène historique doit être quantifié le plus finement possible afin d’en appréhender au plus près l’ampleur. Il faut mettre fin aux approximations que l’on lit çà et là dans les ouvrages universitaires ou pas, parfois même diffusées sur les canaux officiels de la République à commencer par les « 639 ».

Pour André