Les recherches de Prisme 14-18 sont essentiellement concentrées sur les militaires français condamnés à mort/fusillés dans la zone des armées durant le conflit 14/18.

Dans cet article, Prisme est sorti de ce cadre pour présenter les textes régissant la réhabilitation des militaires français condamnés.

Le 28 février 2020, le Conseil constitutionnel a rendu une décision n° 2019-827 QPC concernant les conditions de recevabilité d’une demande de réhabilitation judiciaire pour les personnes condamnées à la peine de mort. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 décembre 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2805 du même jour) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Le Conseil constitutionnel a indiqué que la réhabilitation légale est exclue pour les peines criminelles et qu’il en résulte qu’une personne condamnée à mort dont la peine a été exécutée ne peut pas bénéficier d’une réhabilitation judiciaire.

La réhabilitation est du ressort exclusif de l’autorité judiciaire.

Pour les autres condamnés ou pour les condamnés à mort qui ont été graciés, quels textes régissaient la réhabilitation ?

Nous rappelons que Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte » introduite par le général Bach. Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il peut l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.

Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux quelle que soit leur apparence.

1-Textes de loi :

La réhabilitation a d’abord été définie par la loi du 14 août 1885.

Ces deux articles qui font partie du chapitre IV du code d’instruction criminelle, traitent de la réhabilitation des condamnés.

Comme le précise l’article 318 de l’ouvrage du colonel Augier et de Gustave Le Poittevin intitulé « Traité théorique et pratique de droit pénal et de procédure criminelle militaires » à l’usage des membres des conseils de guerre et des officiers de l’armée de terre (édition de la société du recueil Sirey – 1918, page 266), la loi du 14 août 1885 n’est pas applicable aux militaires et assimilés condamnés par les conseils de guerre.

Cette loi a été amendée par la loi du 4 avril 1915 qui a complété les articles 621 et 628 du code d’instruction criminelle.

Cette nouvelle loi a été adoptée sans discussion le 18 mars 1915 par la Chambre des députés et le 1er avril 1915 par le Sénat.

Cette loi autorise la réhabilitation, sans condition de temps ni de résidence, en faveur des militaires condamnés, appelés sous les drapeaux en temps de guerre, qui sont cités à l’ordre.

Dans un courrier du 23 mai 1915, le général en chef commentait cette loi.

A travers ce courrier, le général en chef détaillait les conditions pratiques de demande de réhabilitation d’un militaire condamné ou d’un militaire décédé.

Ce sont 7 courriers sur ce sujet qui ont été adressés par le Grand Quartier Général à la IIe armée, par exemple, de mai 1915 à avril 1918 :

-note n° 9295 du 25 mai 1915, note n° 3453 du 8 juillet 1915, note n° 16882 du 30 octobre 1916, note n° 9403 du 12 novembre 1916, note 24073-2/10 du 23 août 1917, note n° 30534 du 29 décembre 1917, note n° 3589 du 4 avril 1918.

2- Traitement des demandes :

Toutes les demandes de réhabilitation étaient transmises à la Cour d’appel compétente, c’est pour cette raison qu’il était demandé de toujours indiquer la dernière résidence du requérant.

Les archives judiciaires et les fiches de matricules des militaires portent la mention de ces réhabilitations.

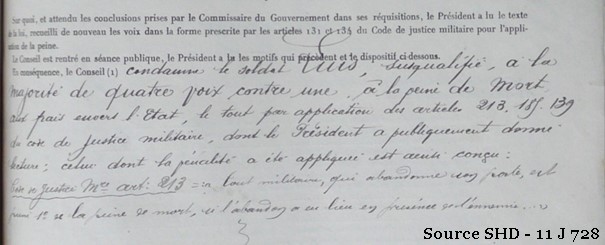

Ainsi, le 30 juillet 1917, la Cour d’Appel de Bourges a statué sur le cas du soldat Luis Fernand. Ce soldat du 56e régiment d’infanterie a été jugé le 27 mai 1915 par le conseil de guerre de la 15e division d'infanterie.

Ce militaire a été condamné à la peine de mort pour un abandon de poste en présence de l’ennemi survenu le 16 mai 1915 à Mécrin (Meuse) en application de l’article 213 & 1 du code de justice militaire.

A cette date, le recours en révision était suspendu en application du décret du 17 août 1914, les circonstances atténuantes n’existaient pas en temps de guerre et le recours en grâce ne dépendait, depuis le décret du 1er septembre 1914, que de l’officier qui avait ordonné la mise en jugement.

A priori, le sort de ce militaire semblait tragiquement scellé.

Heureusement pour ce militaire, comme on peut le constater ci-dessous, le général Blazer, commandant la 15e division, a adressé une demande de recours en grâce auprès du Président de la République. Pourtant, ce général est considéré comme ayant un caractère plutôt « dur ». Dans l’affaire des 23 condamnés à mort du 56e RI, survenue suite à la défection du 8e RI, ce général voulait fusiller 4 de ces militaires. C’est le lieutenant Vermeil commissaire-rapporteur, juge de paix dans le civil qui a empêché ces exécutions en « sortant » un ancien texte de loi qui d’ailleurs, ne s’appliquait pas dans ce cas. Ne maîtrisant pas suffisamment le fonctionnement de la justice militaire, le général Blazer s’était « rangé » à l’opinion du commissaire-rapporteur.

Le 16 mai 1915, le Président de la République a commué la peine de mort requise contre ce soldat en 15 ans de prison. Le 26 juin 1916, le général Blazer, commandant la 15e division, a suspendu l’exécution de la peine jusqu’à la fin de la campagne.

Il faut se remémorer ce courrier du général Blazer au général Baret, commandant le 14e CA : « En réponse à votre note du 8 septembre 1914, je vous rends compte des raisons pour lesquelles j’ai cru devoir exercer le droit de grâce pour 24 mutilés qui avait passé le 8 septembre devant la cour martiale de Rouges-Eaux.

Les cours martiales ne sont pas des tribunaux, aucun texte de loi ne fixe la procédure à suivre. Elles sont créées par le commandement. Dans ces conditions il semble que le droit de grâce, pour un militaire condamné à la peine capitale par une cour martiale, appartient également au commandement, c'est-à-dire à l’autorité qui a réuni ladite cour.

J’ajouterai d’autre part qu’ayant fait la veille un exemple sévère (4 militaires fusillés par ordre près de l’église de Rouges-Eaux), ayant remarqué d’ailleurs que cet exemple avait suffit dans la 27e division pour enrayer complètement les mutilations volontaires, j’ai estimé qu’il était inopportun de faire fusiller 24 soldats qui représentent une force notable, à ce moment où nous devons utiliser toutes nos ressources.

Je les ai donc renvoyés à leurs corps avec une note spéciale prescrivant de les surveiller de près et de me les envoyer en cour martiale à la première défaillance. »

Le 28 juin 1915, Luis a été muté au 10e régiment d’infanterie avant de passer au 5e régiment du génie le 10 décembre 1919.

Ne nous leurrons pas, cette suspension a un but bien précis qui est explicité dans le courrier du 20 septembre 1914 d’Alexandre Millerand, Ministre de la guerre : « mon attention a été appelée sur le fait que, trop fréquemment à l’heure actuelle, des militaires commettent des délits et même des crimes dans le but unique d’être incarcérés et éloignés ainsi des champs de bataille et des dangers de la guerre. Il me parait indispensable de prendre toutes les mesures propres à mettre un terme à des actes qui constituent un grave manquement au devoir militaire et privent l’armée du concours d’un certain nombre de soldats.

A cet effet, le commandement ne doit pas hésiter dans tous les cas où, après examen, il le reconnaîtra justifié, d’user des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 150 du code de justice militaire, c’est-à-dire suspendre l’exécution du jugement et à maintenir ainsi dans le rang, les militaires condamnés.»

Cette suspension de peine avait un objectif très clair : renvoyer au combat les militaires condamnés.

Passé au 10e régiment d’infanterie, le soldat Luis a été cité 2 fois :

A ce titre, ce militaire avait tout à fait le droit de demander sa réhabilitation dans les termes définis par l’article 621 du code d’instruction criminelle. C’est ce qu’il a fait auprès de la Cour d’Appel de Bourges.

Dans son arrêt du 30 juillet, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’Appel de Bourges a réhabilité le soldat Luis Fernand.

Ce soldat est décédé le 7 avril 1958.

3- Conclusion :

Le 27 mai 1915, le soldat Luis est « passé » très près du peloton d’exécution. L’envoi d’une demande de recours en grâce par le général Blazer lui a sauvé la vie. Un mois plus tard, versé dans une autre unité, ce soldat est retourné au combat sans plus jamais refaire parler de lui sur le plan judiciaire.

Ayant été cité 2 fois à l’ordre du régiment, Luis a pu demander sa réhabilitation auprès de la Cour d’Appel de Bourges qui a répondu favorablement à sa demande.

Ce militaire a également bénéficié de la loi d’amnistie du 3 janvier 1925 qui a fait disparaître cette condamnation de son casier judiciaire.

Cette réhabilitation a été prononcée dans un cadre juridictionnel précis. Mais toutes les demandes de réhabilitation n’ont pas été accordées. Ainsi, la demande du soldat Ducroix a été refusée car la condamnation a été prononcée pour une infraction de droit commun qui n’était donc pas recevable aux termes de la loi du 4 avril 1915.

Le 28 février 2020, le Conseil constitutionnel a rappelé que la réhabilitation « efface la condamnation ». Plus précisément, elle produit, en vertu de l’article 133-16 du CP, les mêmes effets que l’amnistie et « efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.»

Ces réhabilitations, qui sont des mesures individuelles et nominatives, ne sont pas rares. Mais elles sont moins nombreuses que les amnisties qui sont des mesures collectives votées par le pouvoir législatif.

Cela visualise la répartition des pouvoirs : le Président de la République exerce le droit de grâce, le pouvoir législatif vote les amnisties et l’autorité judiciaire réhabilite les condamnés.

Le parcours de ces soldats montre la nécessité pour les chercheurs de connaître au moins une bonne partie du code d’instruction criminelle de l’époque. On s’en rend compte à la lecture d’ouvrages de référence comme le Pradier–Fodéré /Le Faure de 1873 dont les 836 pages contiennent le code de justice militaire, de larges extraits du code d’instruction criminelle et du code pénal de l’époque.

Le parcours de ce soldat ne constitue pas une généralité, l’étude statistique en cours de Prisme sur le sort à court terme des 1000 militaires français graciés, montre un éventail de parcours très contrasté allant de celui de Fernand Luis jusqu’à d’autres plus sombres.

Pour André

Merci à Véronique Hermelin pour son aide